溺水后没呼吸?先控水再做心肺复苏,步骤错了会耽误事

https://yigu120.com"2025-08-01 09:55:13 来源:医鉴网

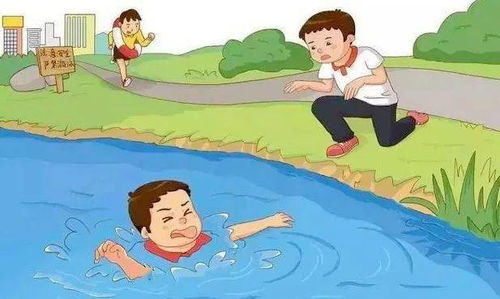

夏季泳池边的嬉戏、河边的野泳、儿童意外跌入积水…… 溺水事故往往发生在瞬间,而溺水者被救上岸后,很多人会下意识地将其倒挂控水,认为 “把水倒出来才能救命”。但这种传统做法不仅无法排出肺部水分,还会延误黄金抢救时间,甚至导致颈椎损伤。面对溺水后无呼吸的情况,正确的急救步骤是 “先判断、再复苏、后控水”,每一步都关乎生死。

盲目控水的危害,比你想的更严重

溺水急救的最大误区就是 “执着于控水”,常见的倒挂、按压腹部等控水方式,隐藏着多重风险:

延误心肺复苏时机:溺水导致的死亡主要是缺氧,黄金抢救时间仅有 4-6 分钟,每延迟 1 分钟,生存率下降 7%-10%。将时间浪费在控水上,会让大脑因持续缺氧造成不可逆损伤;

无法排出肺部积水:溺水时进入肺部的水很少(通常仅几十毫升),且会迅速被吸收,倒挂等方式只能倒出胃里的水,对肺部无效,反而可能让胃内容物反流进入气管,加重窒息;

造成二次伤害:将溺水者倒挂或剧烈晃动,可能导致颈椎骨折(尤其从高处落水时),颈部神经损伤可能引发终身瘫痪;对于儿童和老人,还可能因体位突变导致呕吐物误吸。

临床数据显示,溺水急救中,因控水延误复苏而死亡的比例远高于溺水本身,可见 “先控水” 的观念必须彻底纠正。

第一步:快速判断,确认生命状态

将溺水者救上岸后,需在 10 秒内完成以下判断,决定急救措施:

检查意识:拍打溺水者肩膀并大声呼喊,若毫无反应,说明意识丧失;

检查呼吸:观察胸部是否有起伏,将耳朵贴近口鼻感受是否有气流,若呼吸停止或仅有濒死喘息(如微弱的叹气样呼吸),需立即启动心肺复苏;

检查环境安全:确保救援现场无二次危险(如漏电、水流湍急),若在水中无法施救,需先将溺水者转移至坚硬平坦的地面。

若溺水者仍有自主呼吸,可让其侧卧(防止呕吐物窒息),清理口鼻异物,保持气道通畅,等待专业救援。

第二步:心肺复苏,分秒必争

溺水导致的心脏骤停属于 “窒息性骤停”,需立即进行心肺复苏(胸外按压 + 人工呼吸),步骤如下:

1. 开放气道,清理异物

将溺水者平放,解开领口和腰带,用手指清除口鼻中的泥沙、水草等异物(注意不要盲目伸手掏喉咙,以免将异物推得更深)。然后采用 “仰头提颏法” 开放气道:一手按住额头,另一手抬起下巴,使头部后仰 30°,确保气道通畅。

2. 人工呼吸,优先供氧

溺水者主要因缺氧导致骤停,因此需先进行 2 次人工呼吸:

用拇指和食指捏住溺水者鼻子,施救者深吸一口气后,双唇密封其口唇,缓慢吹气 1 秒以上,观察到胸廓微微隆起即可;

若第一次吹气后胸廓无起伏,需重新调整头部位置,确保气道通畅后再吹一次。

人工呼吸时若能看到胸廓起伏,说明氧气已进入肺部,比单纯按压更有效。

3. 胸外按压,维持循环

完成 2 次人工呼吸后,立即进行胸外按压:

定位:双手交叉重叠,手掌根放在两乳头连线中点处;

按压:双臂伸直,用身体重量垂直向下按压,深度 5-6 厘米,频率每分钟 100-120 次;

循环:每做 30 次按压,配合 2 次人工呼吸,如此反复,直至专业医护人员到达或溺水者恢复呼吸。

按压时需注意力度均匀,避免用力过猛导致肋骨骨折,同时确保每次按压后胸廓完全回弹。

第三步:必要时控水,而非首要步骤

在心肺复苏的间隙,若发现溺水者口中有大量液体或呕吐物,可进行简单控水:

让溺水者侧卧,头偏向一侧,用手轻拍其背部,促使液体自然流出;

控水时间不超过 10 秒,结束后立即恢复心肺复苏,不可因控水中断按压。

记住:只有当溺水者口鼻有明显液体堵塞时才需简单控水,且必须在保证复苏不中断的前提下进行,绝不能将控水作为急救的第一步。

这些细节,决定抢救成败

溺水急救的细节直接影响生存率,需格外注意:

不要等待专业人员:即使不懂专业急救,也需立即开始胸外按压,旁观者的每一次按压都可能为生命争取时间;

持续复苏不中断:若溺水时间较长,可能需要持续复苏 30 分钟以上,切勿轻易放弃;

注意保暖:复苏过程中用衣物包裹溺水者身体(露出胸部便于按压),避免低体温影响复苏效果;

使用 AED:若现场有自动体外除颤仪(AED),在进行 5 个循环心肺复苏后,可按照语音提示使用,提高复苏成功率。

这些情况必须就医,不可大意

即使溺水者恢复呼吸和意识,也必须立即送往医院,因为可能出现 “继发性溺水”(溺水后数小时因肺部水肿导致呼吸衰竭)。尤其是出现以下情况,需紧急就医:

咳嗽不止、呼吸困难、胸闷;

意识模糊、嗜睡或烦躁不安;

皮肤苍白、口唇发紫;

呕吐频繁或口鼻出血。

溺水急救的核心是 “争分夺秒供氧”,而非盲目控水。记住 “先判断意识呼吸、立即进行心肺复苏、必要时简单控水” 的步骤,才能在关键时刻挽救生命。夏季是溺水高发期,家长需看管好儿童,远离危险水域,同时学习正确的急救知识,让意外来临时,我们既有勇气施救,更有能力救命。