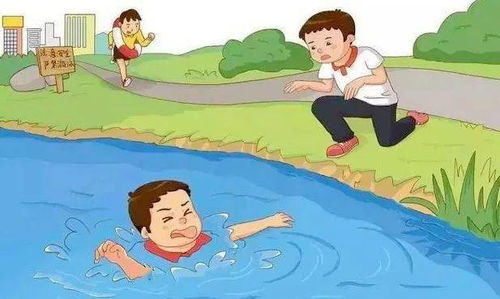

发现有人溺水别慌!大声呼救找工具,别盲目跳下去救人

https://yigu120.com"2025-08-01 10:41:08 来源:医鉴网

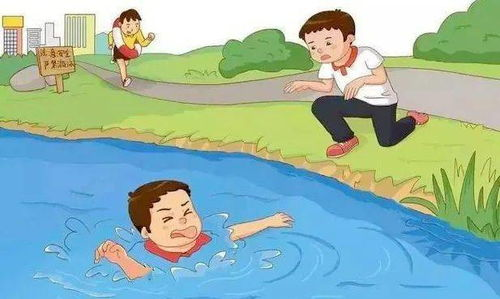

夏日的泳池边、野外的河流旁、雨后的积水潭…… 溺水事故可能在瞬间发生。当看到有人在水中挣扎、双手乱挥时,很多人会出于本能立刻跳下去救人,结果不仅没能救出溺水者,自己也因体力不支或被拖拽而陷入危险。正确的救援原则是 “保持冷静、优先呼救、工具救援”,在保证自身安全的前提下,借助身边物品搭建 “生命通道”,这才是最有效的救援方式。

盲目下水的 “致命陷阱”,比溺水更危险

溺水时,人的求生本能会让溺水者爆发出惊人的力量,盲目下水救援往往导致 “一人溺水、多人遇难” 的悲剧:

被拖拽溺水:溺水者会死死抓住任何靠近的物体,包括救援者的手臂、身体,甚至将救援者按入水中。即使是游泳健将,也可能在这种疯狂的拖拽下耗尽体力,最终一同沉入水底;

环境暗藏危机:野外水域(河流、湖泊)可能存在暗流、漩涡、水草缠绕或水下障碍物(岩石、树枝),贸然下水会让救援者自身陷入险境,难以施展救援;

体力快速透支:水中阻力是空气的 800 倍,带着溺水者游动需要消耗大量体力,普通人在水中坚持不了 3 分钟就可能力竭,而溺水者的挣扎会加速这一过程;

错失最佳救援时间:独自下水救人时,没有其他人协助或呼救,若救援者出现意外,溺水者将彻底失去被救机会,导致双重悲剧。

数据显示,溺水事故中约 60% 的救援者因盲目下水而遇难,其中 70% 是青壮年,可见 “自身安全” 是救援的前提,没有把握的下水等于 “结伴赴险”。

第一步:大声呼救,让更多人参与救援

发现有人溺水,立即大声呼救是最关键的第一步,多人协作能大幅提高救援成功率:

明确呼救内容:不要只喊 “有人溺水了”,而要具体说明位置(如 “河边第三棵树下有人溺水”)和需求(如 “快拿救生圈”“赶紧打电话报警”),让周围人能快速定位并提供帮助;

指定求助对象:对着具体的人呼喊(如 “穿蓝衣服的大哥,帮忙拿竹竿”“戴帽子的大姐,快打 120”),被指定的人更可能采取行动,避免 “责任分散” 导致无人响应;

持续呼救不中断:在展开救援的同时,要继续呼救,直到专业人员(如救生员、消防员)到达。更多人的参与不仅能提供救援工具,还能在发生意外时提供二次救援。

记住,即使你会游泳,也不要独自承担救援任务,呼救不是 “退缩”,而是科学救援的必要环节。

第二步:寻找工具,搭建 “岸上救援通道”

在等待他人协助的同时,要快速寻找身边的救援工具,从岸上实施救援是最安全的方式:

优先选择长杆类工具:竹竿、树枝、拖把杆、钓鱼竿等长度超过 3 米的物品,能让你在岸上够到溺水者。将工具一端递给溺水者(让其抓住),然后稳步向后拉,注意不要猛拽,避免溺水者脱手或工具断裂;

利用漂浮物救援:向溺水者投掷救生圈、泡沫板、塑料桶、充气床垫等能漂浮的物体,让其抓住保持浮力,争取救援时间。投掷时瞄准溺水者前方,避免砸中对方;

借助绳索类物品:腰带、围巾、床单(打结连接)、跳绳等可系成绳索,一端抛给溺水者,另一端由多人拉紧,合力将其拉上岸。若只有一人,可将绳索固定在牢固物体上(如树干、栏杆),再抛给溺水者;

特殊环境利用:若在泳池,可将救生浮标、浮板等递给溺水者;若在船上,可放下救生梯或用船桨延伸救援。

使用工具时,要确保自身站稳(可双脚分开与肩同宽,身体向后倾斜),避免因溺水者的拉力导致自己落水。

第三步:判断环境,谨慎下水的 “最后选择”

若现场没有任何工具,且溺水者已濒临昏迷(如头部下沉、不再挣扎),在具备以下条件时,可考虑下水救援,否则绝不能冒险:

自身能力达标:必须是熟练游泳者(能轻松完成 100 米以上蛙泳或自由泳),且有过水中救援经验,了解溺水者的拖拽特性;

做好防护准备:脱下厚重衣物(如外套、牛仔裤)和鞋子,减少水中阻力;若有泳镜,戴上以便观察水下环境;

采用正确救援姿势:从溺水者背后靠近,一只手从其腋下穿过,握住对侧手臂,或托住其下颌,保持其头部露出水面,用仰泳姿势将其带向岸边,避免正面接触被拖拽;

随时准备脱身:若被溺水者抓住,可深吸气后下沉身体,溺水者会因求生本能松手,此时迅速游开,重新寻找救援机会。

即使下水,也要以 “自保” 为前提,一旦体力不支或环境危险,立即放弃并继续呼救,不要因 “面子” 或 “愧疚” 硬撑。

溺水者上岸后,这些急救不能少

溺水者被救上岸后,需立即进行初步急救,为后续治疗争取时间:

判断意识与呼吸:拍打溺水者肩膀并呼喊,若无意识,观察胸部是否有起伏 —— 若呼吸停止,立即清理口鼻异物(水草、呕吐物),然后进行心肺复苏(胸外按压 + 人工呼吸);

控水需谨慎:不要采用 “倒挂控水”(如将溺水者扛在肩上跑动),这种方法不仅无法排出肺部水分,还可能导致呕吐物窒息或脊柱损伤。若溺水者有呕吐,让其头偏向一侧,自然排出即可;

保暖防休克:用干毛巾擦干溺水者身体,换上干燥衣物,或用毯子包裹,避免体温过低(溺水后身体热量流失快,易引发休克);

等待专业救援:即使溺水者恢复意识,也必须送往医院检查,因为 “继发性溺水”(肺部水肿)可能在数小时后发生,需通过医疗设备监测。

心肺复苏时,按压频率为每分钟 100-120 次,深度 5-6 厘米,每按压 30 次配合 2 次人工呼吸,直到专业医护人员到达。

不同场景的救援要点,细节决定生死

针对不同的溺水环境,救援方式需灵活调整:

野外河流 / 湖泊:注意观察水流方向和水下障碍物,投掷漂浮物时要考虑水流影响,优先选择长杆工具从岸边救援,避免下水;

泳池:立即按响紧急呼救铃,同时使用泳池边的救生设备(如救生圈、救生杆),救生员到达前不要停止救援;

冰面溺水:若冰面破裂导致溺水,不要靠近裂缝,可趴在冰面上(分散体重),向溺水者递出长杆或绳索,同时呼喊他人搬来木板铺在冰面,增加救援稳定性;

儿童溺水:儿童溺水时可能没有剧烈挣扎,只是在水中安静漂浮,发现后要快速行动,优先投掷漂浮物,因为儿童体重轻,借助工具更容易拉上岸。

这些误区,可能延误救援

溺水救援中,以下错误认知会浪费时间或增加危险,必须避免:

“先拍照发朋友圈”:任何情况下,都要先呼救和救援,再考虑其他事情,一秒钟的延误都可能致命;

“溺水者会大声呼救”:很多溺水者因呼吸困难无法呼救,只是在水中小幅挣扎或头部上下浮动,发现这种情况要立即警惕;

“救上来醒了就没事”:溺水后的 “清醒” 可能是短暂的,肺部积水会逐渐引发呼吸困难,必须送医检查;

“冬天不会溺水”:冬季冰面溺水和落水后体温过低风险更高,救援时更要注重自身保暖和工具使用。

预防溺水,比救援更重要

避免溺水事故的发生,需要提前做好预防:

儿童监护:不让孩子独自在泳池、河边玩耍,洗澡时不要离开,婴幼儿需时刻在成人手臂可及范围内;

环境排查:野外活动避开无安全设施的水域,游泳选择正规泳池并遵守规则,不在水中嬉戏打闹;

学习技能:掌握基本的游泳和自救技能(如浮在水面、呼救方法),家中备有救生圈、长杆等工具;

警惕 “沉默性溺水”:游泳后若出现咳嗽、胸闷,可能是少量水进入肺部,需及时休息观察,必要时就医。

溺水救援的核心是 “智慧救援”,记住 “不盲目下水、善用工具、大声呼救” 的原则,才能在保护自己的同时,为溺水者争取生机。面对紧急情况,冷静的头脑和科学的方法,比一时的勇气更有价值。每个人都应掌握基本的溺水救援知识,关键时刻既能保护自己,也能成为他人的 “生命之光”。