溺水后控水别过头!倒背奔跑不可取,简单控水后看呼吸

https://yigu120.com"2025-08-01 10:43:14 来源:医鉴网

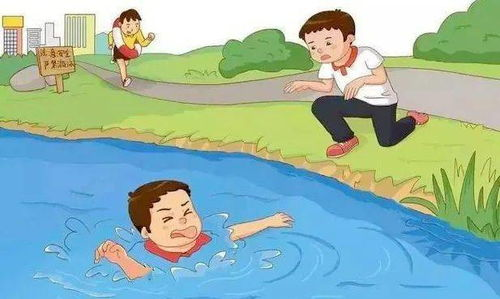

溺水者被救上岸后,很多人会下意识地采用 “倒背奔跑”“倒挂控水” 等方式,认为这样能快速排出肺部积水。但这种看似 “有效” 的做法,实则可能导致颈椎断裂、呕吐物窒息等致命风险。医学研究表明,溺水时进入肺部的水分远没有想象中多,过度控水反而会延误心肺复苏的黄金时间。正确的处理原则是 “简单清理、优先呼吸、科学急救”,让救援重心回归到维持生命体征上。

过度控水的 “致命伤害”,比溺水本身更凶险

溺水救援的核心是恢复呼吸和心跳,而过度控水会干扰这一核心目标,带来多重危害:

颈椎断裂风险:将溺水者扛在肩上倒背奔跑时,头部下垂会使颈椎承受巨大压力,尤其对于颈椎已因落水冲击受损的患者,可能直接导致瘫痪甚至死亡。儿童骨骼脆弱,这种风险更为突出;

呕吐物窒息:控水过程中,胃部内容物可能因剧烈晃动被呕吐出来,而溺水者意识模糊时咳嗽反射减弱,呕吐物极易被吸入气管,引发窒息。临床数据显示,约 20% 的溺水死亡发生在控水阶段,主要原因就是呕吐物窒息;

延误心肺复苏:大脑缺氧超过 4 分钟就会造成不可逆损伤,而过度控水会占用宝贵的抢救时间。有研究表明,每延误 1 分钟心肺复苏,生存率就下降 7%-10%,盲目控水无异于 “放弃抢救”;

加重休克症状:溺水后身体热量流失快,容易出现低体温休克,倒背奔跑时身体暴露在冷空气中,会加速热量流失,导致血压下降、心律失常。

这些危害的根源在于对 “溺水致死原因” 的误解 —— 溺水致死的核心是窒息(缺氧),而非 “肺部积水”,因此救援的关键是尽快恢复氧气供应,而非盲目排水。

第一步:简单清理,替代过度控水

溺水者上岸后,只需进行简单的呼吸道清理,无需刻意控水,具体操作如下:

判断意识:拍打溺水者肩膀并呼喊,若无意识,立即将其平放于坚硬平面上,解开领口、腰带等束缚物,保持气道通畅;

清理口鼻异物:用手指(戴手套或用干净布料包裹)清除口鼻中的水草、泥沙、呕吐物等可见异物,动作要轻柔,不要将手指深入咽喉,以免刺激引发呕吐;

摆正头部位置:一只手按住额头,另一只手托住下颌,轻轻将头部后仰(避免过度后仰损伤颈椎),使气道保持直线,便于气体进入肺部。

这一步的目的是确保呼吸道通畅,为后续的呼吸支持做准备,任何超出此范围的 “控水动作” 都应避免。

第二步:优先观察呼吸,决定是否急救

简单清理后,需在 10 秒内判断溺水者的呼吸状态,这是决定下一步行动的关键:

观察呼吸方法:低头观察溺水者胸部是否有起伏,同时将耳朵贴近其口鼻,感受是否有气流呼出,注意不要被其叹息样的濒死呼吸误导(这种呼吸无法有效供氧);

呼吸正常时:若胸部有规律起伏,说明呼吸未停止,此时让溺水者保持侧卧位(头偏向一侧),防止呕吐物误吸,同时用毯子包裹保暖,等待专业医护人员到来;

呼吸停止时:立即进行心肺复苏,不要犹豫 —— 每延迟 1 分钟,生存希望就大幅降低。心肺复苏的正确操作是:胸外按压 30 次(频率每分钟 100-120 次,深度 5-6 厘米),配合 2 次人工呼吸,如此循环直至专业人员接手。

记住,即使溺水者肺部有少量积水,心肺复苏产生的胸腔压力也能帮助排出,无需额外控水。

这些 “控水误区”,必须彻底摒弃

除了倒背奔跑,以下常见的控水方式同样有害,需坚决避免:

按压腹部排水:双手按压溺水者腹部试图 “挤出水”,可能导致胃内容物反流引发窒息,还可能损伤内脏器官;

让溺水者俯卧控水:将溺水者脸朝下放在腿上,拍打背部排水,这种姿势会使舌头后坠堵塞气道,加重缺氧;

用清水冲洗口腔 “控水”:往溺水者口中灌水试图 “稀释积水”,会直接导致窒息,是最危险的错误做法;

等待 “控水完成” 再救:认为 “水没排完就不能做心肺复苏”,这种想法会让溺水者错失最佳抢救时机,事实上,缺氧的危害远大于肺部积水。

科学研究证实,溺水者肺部的平均积水量仅为 30-50 毫升,远不足以阻碍呼吸,真正致命的是缺氧导致的心跳骤停。

儿童与成人溺水,控水有差异

儿童和成人的生理特点不同,溺水后的处理需略有侧重:

儿童溺水:儿童体重轻、颈椎脆弱,绝对禁止倒背或倒挂控水。简单清理口鼻后,若呼吸停止,立即进行简化版心肺复苏(按压深度 4 厘米,频率不变),同时尽快呼救。儿童对缺氧的耐受性更差,每一秒都至关重要;

成人溺水:若溺水者体型较大,单人难以搬动,可在原地进行简单清理和心肺复苏,不要为了 “控水” 而移动身体,避免浪费时间和造成二次损伤。若怀疑有颈椎损伤(如跳水溺水),清理呼吸道时需保持头部固定,不要过度后仰。

无论年龄大小,“呼吸优先” 是不变的原则,任何时候都要将判断呼吸和心肺复苏放在首位。

溺水后的 “二次伤害”,同样需要警惕

除了过度控水,这些行为也可能对溺水者造成二次伤害:

盲目保暖:用热水袋直接接触皮肤保暖,可能导致烫伤(溺水者皮肤感觉迟钝),正确做法是用毯子包裹,或用体温传导保暖(如施救者怀抱溺水者);

强行喂水喂药:认为溺水者 “脱水” 或 “需要醒神”,强行喂水、喂药或喂食物,会导致呛咳窒息,即使溺水者清醒,也需在医生允许后再少量饮水;

频繁移动身体:在等待救援时反复搬动溺水者,可能加重颈椎、脊柱损伤,尤其是从水中救起时已有肢体活动异常的患者,需保持原位等待专业人员固定后再移动。

正确的救援流程,记住这四步

溺水救援的完整流程应是 “救上岸→简单清理→查呼吸→做复苏”,具体步骤如下:

安全救上岸:用工具(长杆、绳索)或正确游泳姿势将溺水者救上岸,避免自身遇险;

快速清口鼻:清除可见异物,解开束缚,保持气道通畅,不做任何控水动作;

10 秒判呼吸:观察胸部起伏和气流,确定呼吸是否正常;

复苏不延迟:呼吸停止立即做心肺复苏,呼吸正常则侧卧位保暖,等待救援。

这个流程环环相扣,每一步都以 “维持生命体征” 为核心,摒弃了一切无效且有害的操作。

溺水救援的核心是 “时间与氧气”,过度控水是最常见的 “致命误区”。记住 “简单清理即可,呼吸永远优先” 的原则,才能在关键时刻抓住生机。对于普通人来说,掌握正确的急救知识,避免因错误操作加重伤害,就是对溺水者最大的帮助。在夏季等溺水高发期,更要提高警惕,做好预防,让悲剧少发生。