从避险到施救:雷击急救的完整指南,每个人都该知道

https://yigu120.com"2025-08-20 15:33:43 来源:医鉴网

雷电,这个自然界中最壮观也最危险的现象之一,每年都会造成全球数千人伤亡。很多人对雷电的认知还停留在 “概率极低” 的侥幸心理中,却忽略了它高达数万安培的电流能在瞬间摧毁人体器官。事实上,雷击伤害的致死率超过 30%,而幸存者中 80% 会留下终身后遗症。掌握从预防避险到现场施救的完整知识体系,不仅是对自身生命的保护,更是在关键时刻能挽救他人的重要技能。

雷电来临前:不同场景的科学避险法则

在户外遭遇雷电预警时,最危险的行为莫过于停留在空旷地带或高处。此时应遵循 “低位躲藏” 原则:迅速寻找地势低洼处,双脚并拢蹲下,双手抱膝低头,让身体形成最小导电面积。研究表明,这种姿势能使跨步电压造成的伤害降低 60% 以上。特别需要远离的是孤立的树木、电线杆、广告牌等高耸物体 —— 这些物体被雷击的概率是地面的 20 倍,而在其周围 3 米范围内,接触电压足以致命。

如果正在驾车,正确的做法是关闭所有车窗,不要触碰车门把手、方向盘等金属部件,更不能下车躲避。汽车的金属外壳形成的法拉第笼效应,能将电流导入地面,是相对安全的避险场所。但需注意不要将车停在树下或高压线下,避免次生伤害。

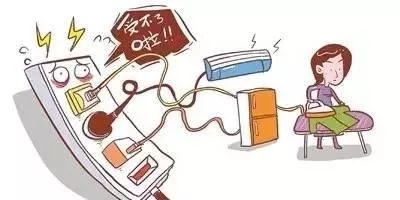

室内避险同样有讲究。雷电通过电源线、电话线侵入室内的案例占所有室内雷击伤害的 70%。因此,雷雨天气应拔掉非必要电器的电源插头,避免使用座机电话。淋浴时人体皮肤湿润,电阻降低,此时接触水管等金属管道,极易成为雷电传导的通路,这也是浴室成为室内雷击高发区的重要原因。

雷击发生时:现场施救的黄金步骤

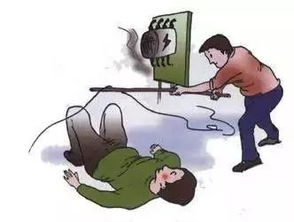

当发现有人被雷击后,施救者首先要确认自身安全。雷电通常会在 30 秒内完成多次放电,因此需观察天空至少 20 秒,确认没有后续闪电后再靠近。接近伤者时采取 “单脚跳跃” 方式移动,避免双脚之间形成跨步电压。

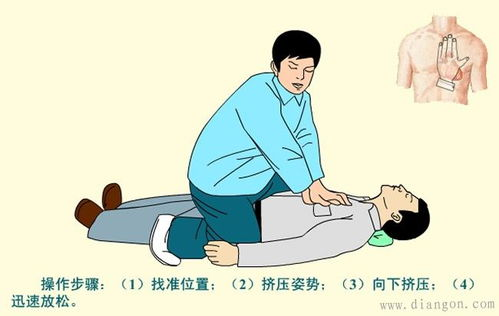

到达现场后,10 秒内完成生命体征评估是关键。轻拍伤者双肩并呼喊,若无意识反应,立即触摸颈动脉(喉结外侧两厘米处)同时观察胸部起伏。雷击导致的心脏骤停具有特殊性 —— 电流可能直接干扰心肌细胞的电活动,此时每延迟 1 分钟心肺复苏,存活率就会下降 7%-10%。

一旦确认呼吸心跳停止,应立即启动心肺复苏:将伤者平放在硬板上,解开衣领腰带,双手掌根重叠按压两乳头连线中点,深度 5-6 厘米,频率每分钟 100-120 次。每 30 次按压配合 2 次人工呼吸,直到专业医护人员到达。值得注意的是,雷击伤者即使出现瞳孔散大、皮肤焦黑等看似 “死亡” 的体征,也不应放弃抢救,临床案例中不乏心跳停止超过 10 分钟仍被成功救活的案例。

对于有呼吸心跳但意识模糊的伤者,需采取侧卧位防止呕吐物窒息,同时检查是否有灼伤和出血。雷击造成的灼伤往往深度较深,此时不可涂抹任何药膏,用干净纱布覆盖即可。出血伤口需用压迫止血法,持续按压 10 分钟以上,避免频繁查看导致凝血失败。

急救之后:不可忽视的后续处理

当专业急救人员到达后,准确汇报关键信息能显著提升救治效果,包括:雷击发生的具体时间、伤者被发现时的状态、心肺复苏开始的时间和持续时长、是否使用过 AED 以及除颤次数等。这些信息有助于医生快速判断病情,制定针对性治疗方案。

即使伤者意识清醒、生命体征平稳,也必须前往医院进行全面检查。雷电电流可能对内脏器官造成 “隐形伤害”—— 心肌细胞损伤、肾小管坏死、鼓膜破裂等症状往往在 24 小时后才逐渐显现。临床数据显示,约 30% 的雷击幸存者会出现迟发性心律失常,而早期心电图检查能有效捕捉这些危险信号。

对于现场遗留的个人物品,尤其是手表、项链等金属饰品,需妥善保管但不可立即佩戴。这些物品在雷击时可能因电磁感应产生高温,残留的热量可能造成二次烫伤。此外,伤者的衣物可能吸附电荷,需在通风处放置 30 分钟以上再处理。

走出认知误区:科学应对雷电伤害

“雷电不会两次击中同一个地方” 的说法是完全错误的。美国帝国大厦每年被雷击约 25 次,而高耸的通信铁塔更是雷电的常击目标。在雷电天气中,重复遭受雷击的概率虽然不高,但绝不能以此作为停留的理由。

另一个常见误区是认为 “被雷击者带电,不能触摸”。事实上,雷电电流会瞬间导入地面,伤者身上不会残留电荷,延迟施救才是最危险的行为。研究表明,雷击后 10 分钟内开始心肺复苏,存活率可达 40%,而超过 15 分钟后存活率则降至 10% 以下。

掌握雷击急救的完整知识体系,不仅是应对极端天气的必要准备,更是现代社会每个人应具备的基本生存技能。从科学避险到规范施救,每一个环节都可能决定生命的走向。记住,在雷电面前,我们无法控制自然的力量,但可以通过知识和行动,将伤害降到最低。这份指南或许暂时用不上,但一旦需要,它将成为最宝贵的生命保障。