一分钟看懂骨折急救:判断、固定、转运,三步到位

https://yigu120.com"2025-08-20 17:30:45 来源:医鉴网

在意外发生的瞬间,每一秒都可能影响骨折伤者的康复轨迹。无论是运动场上的意外冲撞,还是家中老人不慎滑倒,掌握 “判断、固定、转运” 这三个核心步骤,能让急救效率最大化。这三个步骤看似简单,却包含着对骨骼特性、肢体结构的深刻理解,少一步可能延误治疗,错一步则可能造成终身遗憾。

一、判断:30 秒锁定骨折信号,避免漏诊与误判

骨折发生后,身体会发出明确的 “求救信号”,学会识别这些信号,能在 30 秒内做出初步判断。最直观的信号是肢体畸形,比如小腿呈现不正常的弯曲、手腕像 “餐叉” 一样弯折,这些都是骨折断端移位的典型表现。其次是异常活动,当发现原本不能活动的关节出现反常屈伸,或肢体在非关节部位出现弯折,基本可判定为骨折。

疼痛和肿胀是更普遍的信号,但需与普通扭伤区分。骨折的疼痛往往是 “刺痛” 或 “割裂痛”,且随活动加剧;肿胀则出现迅速,可能在受伤后几分钟内蔓延。若按压受伤部位时,能感觉到骨骼摩擦的 “骨擦音” 或 “骨擦感”,则可确诊骨折,但切勿为了验证而刻意按压,以免加重损伤。

特殊人群的判断需格外留意。儿童的 “青枝骨折” 可能仅表现为轻微肿胀,仍能勉强行走,此时若孩子拒绝使用某一肢体,或触碰时哭闹加剧,需高度警惕。老人因疼痛感知迟钝,有时髋部骨折后仍能站立,但若出现 “下肢外旋”(脚尖明显向外撇),即使疼痛不剧烈,也可能是股骨颈骨折,需立即制动。

二、固定:40 秒完成科学固定,材料随处可寻

固定的核心目的是限制骨折断端活动,减少二次损伤。掌握 “就便取材、超关节固定” 的原则,即使没有专业夹板,也能在 40 秒内完成有效固定。

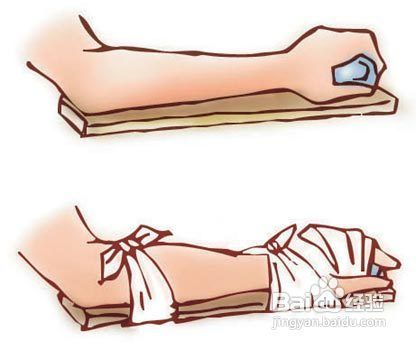

上肢骨折固定可利用身边的硬纸板、书本或折叠的杂志,将其长度裁剪至超过骨折部位上下关节(如前臂骨折需超过手腕和肘关节),用绷带或布条缠绕 3-4 圈固定,再用三角巾将前臂悬吊于胸前,保持肘部弯曲 90 度。若没有三角巾,可将衣襟反折系在颈部临时替代。

下肢骨折固定则需借助更长的硬物,如木板、拖把杆等,长度需覆盖整个腿部(从大腿根部到脚踝)。固定时在骨突部位(如膝盖、脚踝)垫上毛巾或衣物避免压伤,用布条在骨折上下端及膝关节、踝关节处打结,松紧以能插入一根手指为宜。若找不到硬物,可将受伤下肢与健侧下肢并拢,中间垫软物后捆绑固定,利用健肢作为 “天然夹板”。

脊柱骨折固定是最特殊的情况,绝对禁止随意搬动。需让伤者保持仰卧,在头部两侧用沙袋或衣物固定防止扭转,身体下方铺垫硬木板或门板。搬运时需 3-4 人协同,双手插入伤者肩背、腰臀、下肢下方,同时用力将其平移至担架,全程保持身体成直线,避免任何弯曲动作。

三、转运:50 秒做好转运准备,细节决定康复质量

转运并非简单的 “搬运”,而是要在移动过程中持续保护受伤部位,同时监测伤者状态。转运前需快速完成三件事:拨打 120 时清晰说明 “具体地址、骨折部位、是否有出血或休克症状”;解开伤者衣领、腰带,保持呼吸通畅;若有开放性伤口,用无菌纱布覆盖后再固定,避免血液污染固定材料。

不同部位骨折的转运体位有讲究。上肢骨折伤者可采取坐位或半卧位,减轻肩部压力;下肢骨折需平卧,在伤肢下方垫软枕抬高 15-20 度,促进血液回流;脊柱骨折必须平卧在硬担架上,头部略低,防止脑缺血。转运过程中要持续观察伤者面色、呼吸,若出现头晕、呕吐、意识模糊等症状,立即停车检查固定是否过紧,必要时松开重新调整。

特殊人群的转运需额外注意。儿童骨折转运时可用玩具分散注意力,避免其哭闹扭动;老人转运前需确认是否有高血压、糖尿病等基础病,随身携带常用药物。若转运距离较远(超过 30 分钟),需每隔 15 分钟检查一次伤肢末端血液循环,观察手指、脚趾是否发紫、发凉,及时调整固定松紧度。

这三个步骤环环相扣,判断为固定提供依据,固定为转运保驾护航,转运则为后续治疗争取时间。记住:骨折急救的核心不是 “治好” 骨折,而是 “不加重损伤”。在专业医护人员到来前,你的每一个正确动作,都是在为伤者的康复铺路。将这三个步骤烂熟于心,当意外发生时,你就能成为那个 “一分钟内扭转局面” 的关键人物。