骨折急救误区:冰敷不是万能的,这些做法可能加重伤情

https://yigu120.com"2025-08-20 17:30:25 来源:医鉴网

在野外探险或日常生活中,骨折是常见的意外伤害。面对突如其来的伤痛,许多人会本能地选择冰敷来缓解肿胀和疼痛。然而,冰敷并非万能药,若使用不当,不仅无法缓解伤情,反而可能加重损伤。本文将结合医学研究与实际案例,揭示骨折急救中冰敷的常见误区,并介绍科学处理方法。

一、冰敷的“双刃剑效应”:用对是良药,用错成毒药

冰敷通过收缩血管、降低局部代谢率,确实能缓解急性损伤后的肿胀和疼痛。但这一“冷疗”手段存在严格的时间窗口和操作规范,盲目使用可能引发冻伤、组织缺血甚至二次损伤。

误区1:冰敷时间越长越好

案例:2023年某登山者胫骨骨折后,持续冰敷4小时,导致局部皮肤苍白、麻木,最终发展为冻伤性溃疡。

科学解释:单次冰敷超过20分钟会引发皮肤血管反射性扩张,反而加重组织液渗出;超过30分钟则可能直接冻伤皮肤及皮下组织。医学研究显示,骨折后48小时内采用“15-20分钟冰敷+1-2小时间隔”的循环模式效果最佳,术后患者可延长至30分钟,但需严格监测皮肤反应。

误区2:所有骨折都适合冰敷

特殊禁忌:

开放性骨折:冰敷会降低局部血液循环,延缓伤口愈合,增加感染风险。

血液循环障碍者:如糖尿病患者、雷诺综合征患者,低温可能诱发肢体远端缺血坏死。

感觉异常者:神经损伤患者无法感知冻伤风险,需绝对避免冰敷。

案例:2024年某糖尿病患者踝关节骨折后冰敷,因末梢神经病变未察觉冻伤,最终导致足趾截肢。

误区3:冰敷可替代专业固定

致命操作:2025年某徒步者股骨骨折后,仅用冰袋压迫伤处而未固定,搬运时断端刺破股动脉,引发失血性休克。

科学原则:冰敷仅能缓解症状,无法阻止骨折断端移位。所有骨折急救的首要步骤是制动——用夹板、树枝或健侧肢体固定伤处,范围需覆盖骨折上下两个关节。脊柱骨折患者更需3人平托保持轴线稳定,严禁抱、背或拖拽。

二、冰敷的正确打开方式:细节决定成败

1. 工具选择:拒绝“暴力冰敷”

优先选择:医用冰袋或冰水混合物(0℃),其温度恒定且不易冻伤。

自制替代:用毛巾包裹冰块,或浸湿布料后冷藏10分钟制成“冷湿敷带”。

禁忌物品:直接使用雪块、金属冰盒或化学冷敷包(可能造成低温烫伤)。

2. 操作规范:遵循“RICE原则”升级版

R(Rest):立即停止活动,避免二次损伤。

I(Ice):冰敷时在皮肤与冰袋间垫薄棉布,每15分钟检查一次皮肤状态。

C(Compression):用弹性绷带加压包扎(压力维持在20-30mmHg),但需避开冰敷区域。

E(Elevation):将伤肢抬高至心脏水平以上,利用重力减少静脉淤血。

进阶技巧:对于踝关节扭伤,可采用“冰敷+按摩”组合——用冰块沿肌肉走向画圈按摩5分钟,再冰敷10分钟,促进淋巴回流。

3. 时机把控:48小时黄金期

急性期(0-48小时):每1-2小时冰敷一次,抑制炎症因子释放。

亚急性期(48-72小时):改为热敷或温热疗法,扩张血管促进淤血吸收。

慢性期(>72小时):根据康复需求选择冷热交替疗法(如运动员肌肉劳损恢复)。

三、超越冰敷:野外骨折急救全流程

1. 现场评估:先保命,再治伤

ABCDE原则:

A(Airway):清除口鼻异物,保持呼吸道通畅。

B(Breathing):观察胸廓起伏,必要时人工呼吸。

C(Circulation):检查脉搏,大动脉出血用止血带(记录上绑时间)。

D(Disability):评估意识状态,固定颈椎预防脊髓损伤。

E(Exposure):脱衣检查全身伤口,预防低温症。

案例:2025年某沙漠探险队遇险时,队员通过“ABCDE评估”发现一名肋骨骨折合并气胸者,立即用塑料袋覆盖伤口形成单向阀,为直升机救援争取了关键时间。

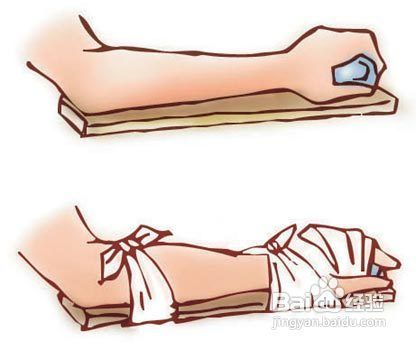

2. 科学固定:就地取材的智慧

上肢骨折:用杂志或帐篷杆固定肘关节和腕关节,三角巾悬吊前臂。

下肢骨折:若有两块木板,分别固定大腿和小腿;若只有一块,则采用“邻肢固定法”(将伤肢与健肢捆绑)。

骨盆骨折:用宽布带从腰部绕至对侧臀部,在骨盆前方打结固定,减少出血。

3. 转运策略:减少颠簸的艺术

脊柱骨折:3人协同平抬,保持头、颈、躯干呈直线,使用硬质担架。

开放性骨折:用无菌纱布覆盖伤口,加压包扎后固定伤肢,避免搬运时污染。

昏迷患者:侧卧位防止窒息,持续监测生命体征直至专业救援到达。

四、结语:急救是科学,更是责任

冰敷作为骨折急救的辅助手段,其效果取决于对细节的把控。但需牢记:任何急救措施都无法替代专业医疗。在实施初步处理后,务必尽快联系救援并转运至医院,通过X光、CT等检查明确骨折类型,由医生制定石膏固定、手术内固定或康复训练方案。

野外探险的本质是敬畏自然,而急救知识的储备则是对生命的敬畏。愿每位探险者都能掌握科学方法,在危难时刻成为自己和他人的“生命守护者”。