儿童 / 老人骨折急救有讲究,这些细节千万别忽视

https://yigu120.com"2025-08-20 17:30:05 来源:医鉴网

儿童追逐打闹时摔断胳膊、老人买菜途中滑倒扭伤髋部 —— 这两个群体因骨骼特性特殊,骨折后的急救处理远比普通成人复杂。儿童骨骼含胶原蛋白多,多为 “青枝骨折” 却容易被误判;老人常伴随骨质疏松,轻微外力就可能引发粉碎性骨折,且合并症风险更高。忽视这些差异,盲目套用通用急救方法,可能造成二次伤害。掌握针对性的急救细节,才能为脆弱的生命筑起安全屏障。

一、儿童骨折:别被 “能动能跑” 迷惑,警惕隐匿性损伤

3-12 岁儿童的骨骼像春天的柳枝,柔韧性强但强度不足,遭遇外力时往往出现 “折而不断” 的青枝骨折。这种骨折因断端未完全分离,孩子可能仍能勉强活动受伤肢体,导致家长延误处理。临床数据显示,约 30% 的儿童骨折最初被误判为普通扭伤,直到肿胀加剧或出现畸形才就医,增加了复位难度。

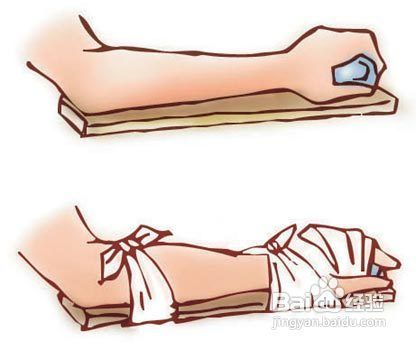

急救第一步是 “制动优先”。发现孩子受伤后,无论是否能活动,都要立即制止其继续运动。比如孩子摔倒后说胳膊疼,即便能抬举,也需用书本或硬纸板做成简易夹板,将前臂固定在胸前(呈 90 度弯曲),再用三角巾悬吊。注意固定时不要按揉肿胀部位,儿童骨骼周围软组织娇嫩,按压可能加重毛细血管破裂,导致瘀青范围扩大。

开放性伤口处理需格外谨慎。儿童活泼好动,骨折时可能伴随皮肤擦伤或裂伤,若骨头刺破皮肤,切勿像处理成人伤口那样直接覆盖纱布。正确做法是:用生理盐水(或煮沸冷却后的清水)轻轻冲洗伤口,去除可见污物,再用无菌纱布松散覆盖,避免压迫骨折端。这是因为儿童免疫系统尚未完善,伤口感染可能快速扩散,而过度压迫可能导致骨骼生长板损伤,影响肢体发育。

送医时的体位保护同样关键。幼儿腿部骨折时,搬运需保持髋关节和膝关节屈曲,用宽布条将双腿固定在担架上,中间垫软毛巾减少摩擦。避免让孩子站立或被抱在怀里,这种姿势可能导致骨折端移位,损伤骨骺(骨骼生长的关键部位)。就医时务必告知医生受伤原因,比如 “从滑梯上滑下时脚被卡住”,帮助医生判断是否存在隐匿性损伤。

二、老人骨折:别让 “扶起来试试” 酿成悲剧,优先防休克

65 岁以上老人中,每 3 人就有 1 人存在骨质疏松,骨骼脆性增加如同风化的石头。即使是平地滑倒,也可能引发髋部或脊柱骨折。更危险的是,老人常患有高血压、心脏病等基础病,骨折后的剧烈疼痛和出血可能诱发休克,死亡率比青壮年高 5-8 倍。急救时 “保命” 与 “护骨” 需同步兼顾。

绝对禁止强行搬动是首要原则。老人摔倒后若说髋部或腰部疼痛,切勿尝试 “扶起来走走看”。髋关节骨折时,随意搬动可能导致股骨头缺血坏死,而脊柱骨折更可能因扭转动作损伤脊髓,造成终身瘫痪。正确做法是:让老人保持原有姿势,在头部下方垫薄枕,解开衣领保持呼吸通畅,同时观察面色和意识状态。若出现嘴唇发紫、出冷汗、血压下降等休克症状,立即让其平卧并将下肢抬高 20-30 度,增加回心血量。

固定方式要 “宁松勿紧”。老人血液循环较差,固定带过紧易导致肢体缺血。处理腿部骨折时,可用被褥或毛毯包裹伤肢,再用绳子轻轻缠绕固定,允许适当活动度。脊柱骨折需用硬担架搬运,3 人站在同侧,同时将老人平移到担架上,全程保持头部、躯干、下肢成直线,避免任何弯曲或扭转。抬运时注意保护颈部,可用衣物卷成圆筒状垫在颈部两侧防止晃动。

合并症处理不能忽视。糖尿病老人骨折后伤口易感染,急救时若发现开放性伤口,除止血外,需记录受伤时间,提醒医生使用抗生素。服用抗凝药物的老人可能出血不止,压迫止血时需延长按压时间至 10-15 分钟,同时准备好止血带(仅在动脉大出血时使用,每 30 分钟放松 1 次)。送医途中要持续监测血压和心率,若老人出现烦躁不安或意识模糊,立即告知急救人员调整救治方案。

三、共性原则与认知误区:这些 “常识” 可能害了他们

无论是儿童还是老人,骨折急救都需遵循 “先救命后治伤” 的原则。若伤者出现心跳呼吸骤停,需先进行心肺复苏,再处理骨折。同时要避开这些常见误区:

“热敷消肿” 是最危险的错误。儿童和老人皮肤敏感,骨折后 48 小时内热敷会加重出血和肿胀,正确做法是用冰袋(裹毛巾)冷敷,每次 15 分钟间隔 30 分钟。“补钙加速愈合” 也不科学,骨折初期过量补钙会增加肾脏负担,儿童只需正常饮食,老人可在医生指导下补充维生素 D 促进钙吸收。

此外,别轻信 “民间偏方”。给孩子涂抹草药可能引发皮肤过敏,给老人喝烈酒 “活血” 可能升高血压,这些行为都会干扰后续治疗。最可靠的做法是:固定伤肢、监测状态、尽快送医,让专业医生根据年龄和伤情制定治疗方案。

儿童的骨骼在生长中修复,老人的骨骼在退化中挣扎,对待他们的骨折急救,需要比对待成人多一份细心与敬畏。记住这些细节:儿童防漏诊、老人防休克,不盲目搬动、不随意用药,才能让脆弱的骨骼在科学呵护下,重新恢复支撑生命的力量。