雷雨天气避险 + 急救:一套知识保平安

https://yigu120.com"2025-08-20 15:35:50 来源:医鉴网

当乌云裹挟着雷声逼近,大自然的狂暴力量往往让人措手不及。我国每年因雷击造成的意外伤亡中,超过 60% 源于缺乏系统的避险知识,而在幸存案例里,规范的急救操作让近半数伤者脱离生命危险。掌握一套涵盖避险预防与应急救援的完整知识体系,能在雷雨季节为自己和他人筑起一道坚实的安全屏障。

户外场景:分秒必争的避险法则

在旷野遭遇雷雨时,“降低暴露” 是核心原则。立即停止一切户外活动,不要奔跑或大步走动 —— 双脚之间的距离越大,跨步电压带来的风险越高。正确的姿势是:选择地势低洼处蹲下,双脚并拢,双手抱膝,头部埋至膝盖处,尽可能缩小身体与地面的接触面积。这种姿势能使跨步电压降低 70% 以上,显著减少电流通过人体的可能性。

山区环境的避险需要格外警惕地形陷阱。山脊、山顶和悬崖边缘是雷电高发区,应迅速向山腰以下的茂密植被区转移。避开孤立的岩石、大树和通信塔,这些物体被雷击的概率是开阔地的 15 倍。若同行人数较多,需保持 5-8 米的安全间距,防止一人被雷击后电流通过接触传导给他人。背包里的金属物品(如登山杖、水壶)应放在远离身体 3 米以外的地方,金属的导电性会吸引雷电形成危险电场。

水域环境的雷电风险常被低估。在湖泊、河流上划船或游泳时,一旦听到雷声,必须立即上岸。水体是优良导体,雷电击中水面后,电流能在 30 米范围内形成致命电场。即使已经上岸,也需远离岸边 20 米以上,避免因水面反射形成的二次放电伤害。若来不及撤离,应丢弃船上的金属锚链和渔具,蜷缩在船舱底部,双手避免接触船身金属部件。

室内场景:容易忽视的安全细节

居家避险的关键是阻断雷电传导路径。雷雨来临时,立即关闭门窗,防止球形闪电入室 —— 这种罕见的闪电能穿过 0.5 厘米的缝隙,在接触物体后引发爆炸。拔掉电视机、电脑、路由器等电器的电源插头,单纯关闭开关不足以阻止雷电波通过电源线侵入,每年因感应雷损坏电器并造成触电的案例超过万起。

浴室是室内雷击的高危区域。热水器的金属管道与室外相连,容易成为雷电传导的通道,洗澡时人体皮肤湿润,电阻大幅降低,触电风险会增加 5 倍。听到雷声后应立即关闭热水器,避免接触水龙头、淋浴喷头等金属部件。若正在洗澡,需迅速擦干身体离开浴室,至少等待 30 分钟后再重新使用卫浴设备。

车内避险的正确方式常被误解。汽车的安全防护来自封闭的金属车身形成的 “法拉第笼” 效应,而非橡胶轮胎绝缘。因此,雷雨时必须关闭所有车窗,不要将手伸出窗外,避免接触方向盘和车门的金属部件。不要在树下或高压线下停车,这些物体被雷击后倒塌的概率极高,次生伤害往往比雷击本身更致命。若在高速公路上,应开启双闪灯减速行驶,尽快驶入服务区躲避,切勿在应急车道停留。

雷击急救:黄金 4 分钟的生死时速

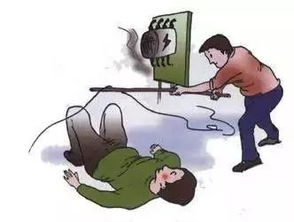

发现有人被雷击后,施救者首先要确认自身安全。观察天空至少 20 秒,若闪电与雷声的间隔小于 3 秒(约 1 公里距离),说明仍有雷击风险,需等待放电间隙再行动。接近伤者时采取单脚跳跃的方式,双脚不要同时落地,最大限度减少跨步电压伤害。

10 秒内完成生命体征评估是抢救成功的关键。轻拍伤者双肩并大声呼喊,无反应即判断为意识丧失;观察胸部起伏并将耳朵贴近口鼻感受气息,5 秒内无呼吸迹象需立即检查颈动脉。触摸颈动脉的方法:食指和中指并拢,在喉结外侧 2 厘米处轻轻按压,感受是否有搏动。记住,即使伤者体表有焦黑痕迹或衣物燃烧,只要呼吸心跳异常,就必须立即启动急救。

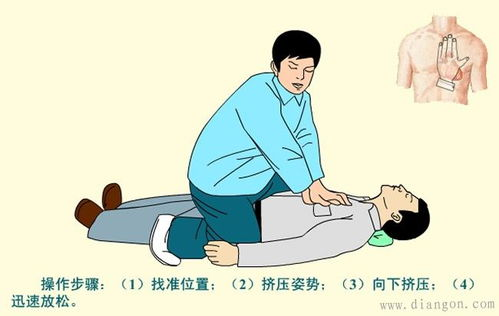

心肺复苏的操作要遵循 “30:2” 的黄金比例。将伤者平放在坚硬地面,解开衣领和腰带,双手掌根重叠置于两乳头连线中点,双臂伸直用身体重量垂直按压,深度 5-6 厘米,频率保持每分钟 100-120 次。每按压 30 次,进行 2 次人工呼吸:捏住伤者鼻子,用嘴完全覆盖其口唇缓慢吹气 1 秒,看到胸部隆起即可。若现场有 AED(自动体外除颤器),应在按压间隙尽快使用,电极片贴在右锁骨下方和左乳头外侧,严格按照语音提示操作,AED 能使雷击复苏成功率提升 3 倍以上。

对有呼吸但意识模糊的伤者,需采取侧卧位防止窒息。将其靠近施救者一侧的膝盖弯曲,头偏向同一侧,使口腔分泌物能自然流出。检查体表灼伤时,不要涂抹药膏或酱油等物质,用干净纱布轻轻覆盖即可 —— 雷击造成的灼伤往往深达肌肉层,盲目处理会增加感染风险。若伤口出血,用无菌敷料直接压迫 10 分钟以上,期间不要频繁移开查看,避免凝血过程中断。

特殊情况:针对性的应对策略

群体雷击事件的处理需要有序分工。立即指定专人拨打 120,清晰说明事发地点、伤亡人数和伤情;其余人员按照 “先重后轻” 的原则展开救援,优先抢救呼吸心跳停止的伤者。若现场只有一人,需在持续心肺复苏的同时大声呼救,利用手机免提功能与急救中心保持通话,切勿因寻找帮助而中断抢救。

儿童和老人的雷击伤害有特殊性。儿童身体电阻较低,电流造成的内脏损伤往往更严重;老人多伴有基础疾病,雷击可能诱发急性心脑血管事件。对这类人群施救时,即使呼吸心跳恢复,也需持续观察 2 小时以上,注意是否出现呕吐、抽搐等迟发性症状。搬运过程中要保持脊柱平稳,避免因颠簸加重脊髓损伤。

雷电过后的健康监测不可忽视。即使当时看似无恙,也应在 24 小时内到医院检查 —— 雷电电流可能导致心肌细胞损伤和肾小管坏死,这些病变的症状往往延迟出现。出现胸闷、心悸、尿量减少或肢体麻木等症状时,需立即就医,错过最佳治疗时间可能造成永久性器官损害。

这套涵盖避险与急救的知识体系,本质是将专业技能转化为可操作的生存智慧。在雷雨季节来临前,不妨花 30 分钟熟悉这些要点,当危险真的降临时,你所掌握的每一个细节,都可能成为挽救生命的关键。记住,对自然保持敬畏,对知识保持掌握,才能在变幻莫测的天气中始终把握平安的主动权。