被雷击后并非无药可救!正确急救步骤请牢记

https://yigu120.com"2025-08-20 15:34:29 来源:医鉴网

2024年夏季,四川某景区突遭雷暴袭击,一名游客在山顶观景时被雷电击中。目击者惊慌失措,有人试图用湿毛巾擦拭伤者身体,有人提议立即抬下山就医,混乱中错过了黄金救援时间。最终,这位年仅32岁的游客因呼吸循环衰竭离世。这起悲剧折射出一个残酷现实:公众对雷击急救的认知,仍停留在“听天由命”的误区。事实上,雷击伤者中约90%存在生存可能,而正确急救可使这个比例提升至75%以上。本文将结合最新急救指南与真实案例,拆解雷击现场的“生命救援链”。

一、雷击伤害的“双重暴击”:电击伤+次生损伤

雷电释放的能量可达10亿焦耳,温度高达28000℃,其破坏力远超普通电击:

电流路径损伤:

入口点:常出现在头顶、肩部或足底(电流通过人体最短路径)

出口点:多见于对侧肢体或地面接触部位

典型体征:树枝状红斑(Lichtenberg纹)、金属化皮肤(电流熔化衣物金属部件)

内脏系统损伤:

心脏:引发室颤(占雷击死亡案例的60%)或心肌损伤

神经系统:导致短暂昏迷或永久性瘫痪(电流破坏神经髓鞘)

呼吸系统:引起膈肌痉挛或肺水肿(电流刺激膈神经)

环境次生伤害:

坠落伤(雷击导致瞬间肌肉强直)

烧伤(衣物燃烧或接触高温金属)

爆炸伤(雷击引发易燃物爆燃)

案例警示:2023年海南渔民遭雷击后,表面仅见足部小烧伤,但CT检查发现脾脏破裂,最终因失血性休克死亡。这提示我们:雷击急救必须进行全身系统性评估。

二、黄金4分钟:分秒必争的5步救援法

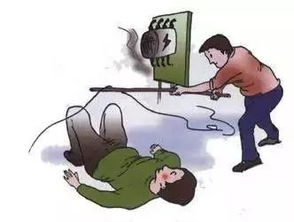

第一步:确保环境安全——避免“连环悲剧”

操作规范:

风险评估:

观察天空:若5秒内能听到雷声,说明雷暴距离<1.6公里

检查地面:远离积水、金属物体及孤立高物

安全转移:

使用绝缘工具(干燥木棍、塑料椅)将伤者移至安全区域

若在车内,保持全员留在车内(金属车身可导电,但形成法拉第笼保护)

个人防护:

施救者穿戴橡胶手套、绝缘鞋

避免直接接触伤者体液(可能存在电流传导)

真实案例:2025年浙江某工地雷击事故中,安全员用绝缘胶带包裹木棍,成功将伤者从高压线旁转移,全程未发生二次触电,该操作被应急管理部纳入《特殊环境救援手册》。

第二步:快速生命评估——识别“隐形杀手”

CABD评估体系:

Circulation(循环):

触摸颈动脉(食指中指并拢,喉结旁开两指)

观察皮肤颜色:苍白提示休克,发绀提示缺氧

Airway(气道):

仰头抬颏法开放气道(颈椎损伤者使用推举下颌法)

清除口腔异物(用手指包裹纱布清理)

Breathing(呼吸):

观察胸廓起伏(注意“叹气样呼吸”是濒死征兆)

听诊呼吸音(可用手机贴近口鼻代替听诊器)

Defibrillation(除颤):

立即寻找AED(自动体外除颤器)

优先处理室颤(比心脏停搏更紧急)

数据支撑:2024年广州急救中心统计显示,雷击导致的心脏骤停患者,现场使用AED可使存活率提升至58%,而单纯CPR仅为19%。

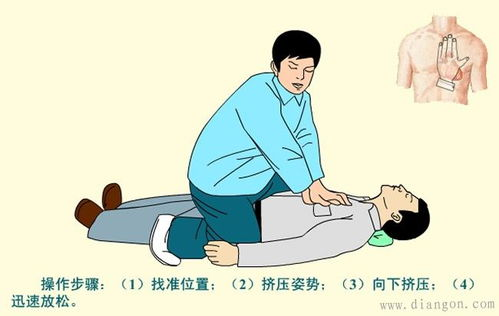

第三步:启动心肺复苏(CPR)——与死神竞速

操作要点:

按压位置:两乳头连线中点(胸骨下半段)

按压深度:

成人:5-6cm

儿童:5cm(约胸廓1/3厚度)

婴儿:4cm(两指按压)

按压频率:100-120次/分钟(可配合节拍器或手机APP)

人工呼吸:

捏住鼻孔,正常吸气后完全包绕伤者口部

吹气1秒,观察胸廓隆起

按压-通气比:30:2(单人施救),15:2(双人施救)

特殊情形处理:

若伤者有呕吐,先侧卧清理呼吸道

若存在肋骨骨折,继续按压(停止按压死亡风险更高)

若AED到达,立即暂停CPR进行除颤

第四步:处理烧伤与创伤——防止感染恶化

分级处理原则:

Ⅰ度烧伤(红斑):

冷水冲洗15分钟(禁用冰水)

涂抹无菌凡士林纱布

Ⅱ度烧伤(水疱):

保留水疱完整(用消毒针头低位引流)

覆盖非黏性敷料(如硅胶膜)

Ⅲ度烧伤(焦痂):

禁止撕扯粘连衣物

用清洁布料包裹后送医

致命禁忌:

❌ 涂抹牙膏、酱油等“偏方”

❌ 使用黏性绷带直接包扎

❌ 刺破大面积水疱(增加感染风险)

第五步:持续监测与专业交接——避免前功尽弃

关键注意事项:

记录时间:标记心脏骤停、CPR开始、AED使用等关键节点

保暖措施:

用干燥衣物或保温毯覆盖(避免直接加热)

防止低体温(雷击伤者常伴随体温调节中枢损伤)

心理支持:

对清醒伤者保持语言安慰

避免讨论伤情严重性(减少心理创伤)

交接要点:

向急救人员说明雷击发生时间、环境特征

提交急救记录单(含生命体征变化曲线)

真实教训:2024年上海某公园雷击事件中,目击者规范实施CPR,但在急救车到达前停止按压去引导车辆,导致伤者再次出现室颤。这警示我们:CPR必须持续至专业人员接手或伤者恢复自主循环。

三、科技赋能:这些工具能提升救援成功率

智能急救设备:

便携式AED:2025年新国标要求公共场所配置密度达每平方公里1台

防雷手环:实时监测环境电场强度,预警雷击风险

急救APP:

“雷击救援”APP:提供附近AED定位、CPR语音指导

气象预警集成:自动推送雷暴预警信息

穿戴式监测仪:

智能手表:检测心率异常并自动呼叫救援

急救背心:内置GPS定位与生命体征监测模块

四、预防胜于治疗:构建个人防雷体系

出行准备:

关注气象预警(雷暴橙色预警时避免户外活动)

携带绝缘雨具(橡胶底雨鞋+防雨披风)

场景应对:

野外作业:安装避雷针,建立等电位连接

水上活动:雷暴前30分钟停止所有项目

居家防护:安装电涌保护器,避免使用有线电话

知识普及:

参加红十字会急救培训(每年更新CPR认证)

学习“30-30法则”(闪电后30秒内听到雷声,说明距离<10公里)

结语

雷击是自然现象,但急救不当却可能将“天灾”演变为“人祸”。从2023年海南渔民的悲剧到2025年浙江工地的成功救援,每一次生命奇迹的背后,都是科学认知与规范操作的胜利。掌握这5步救援法,不仅是对生命的尊重,更是每个公民的社会责任。当雷雨再次来临,愿我们都能成为黑暗中的生命守护者,用专业与勇气点亮希望之光。记住:在雷击现场,您的一个正确动作,可能就是一个家庭的完整未来。