直击雷雨后的“生死时速”:雷击急救步骤全解析

https://yigu120.com"2025-08-20 14:36:16 来源:医鉴网

雷雨天气中,一道闪电划破天际的瞬间,可能伴随着致命的危险。全球每年因雷击死亡人数超过4000人,而我国夏季雷暴高发期,医院急诊科常在短时间内接收多例雷击伤者。当目击有人被雷电击中,黄金4分钟的急救窗口期将决定生死。本文将结合最新急救指南与真实案例,系统解析雷击急救的全流程操作。

一、雷击的致命机制:从表面伤痕到内脏损伤

雷击的破坏力远超电击伤本身。当雷电电流通过人体时,会在0.1秒内产生数万伏电压,导致心脏骤停、呼吸麻痹、神经系统损伤及多器官衰竭。2023年温州海上作业人员遭雷击案例中,伤者虽仅体表出现瘀斑,但送医后确诊为心肌损伤合并横纹肌溶解症,这正是雷击“隐形杀手”的典型表现。

雷击的病理过程分为三阶段:

瞬间效应:电流通过心脏引发室颤,通过脑部导致意识丧失

热损伤:体表形成“闪电纹”烧伤,内部组织因电流焦耳热产生凝固性坏死

继发反应:肌红蛋白尿引发急性肾衰竭,神经递质紊乱导致长期认知障碍

二、急救四字诀:躲、打、查、等

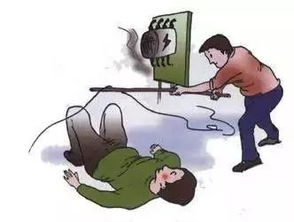

(一)躲:安全转移是首要前提

雷暴未停止时,施救者需遵循“30-30法则”:闪电后30秒内听到雷声,说明雷暴距离小于10公里,应立即寻找避险场所。若伤者位于开阔地,需用绝缘材料(如干燥衣物、背包)垫于其身下,防止跨步电压。2024年北京暴雨救援中,消防员使用防潮垫转移伤者的做法,有效避免了二次电击。

避险误区纠正:

❌ 不可触摸金属栏杆或水面

❌ 不可聚集在孤立大树下(安全距离应大于树高2倍)

✅ 汽车内是相对安全场所(金属车身形成法拉第笼效应)

(二)打:启动应急响应系统

拨打120时需明确告知三要素:

精确位置(GPS坐标或标志性建筑)

伤者状态(意识/呼吸/脉搏)

现场环境(是否仍在雷暴区)

若配备AED(自动体外除颤器),在确保安全的前提下可提前取用。2025年杭州急救中心数据显示,雷击导致的心脏骤停患者,使用AED除颤的成功率比单纯CPR高47%。

(三)查:快速评估生命体征

采用“CAB”评估法:

Circulation(循环):触摸颈动脉搏动(食指中指并拢,喉结旁开两指)

Airway(气道):仰头抬颏法开放气道,清除口腔异物

Breathing(呼吸):观察胸廓起伏,听诊呼吸音

特殊情形处理:

若伤者出现“叹息样呼吸”(濒死呼吸),需立即开始CPR

存在衣物燃烧时,用厚实布料覆盖灭火,避免直接泼水导致皮肤烫伤加重

耳部出血提示颞骨骨折,需用无菌敷料填塞止血

(四)等:持续复苏至专业接手

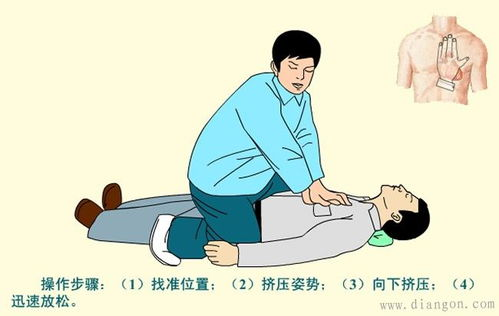

高质量CPR操作要点:

按压位置:两乳头连线中点(胸骨下半段)

按压深度:成人5-6cm,儿童5cm,婴儿4cm

按压频率:100-120次/分钟,允许30秒内偏差不超过10%

按压中断:每次换人时间不超过5秒,总中断时间<10%

人工呼吸技巧:

开放气道至耳垂与地面垂直

捏住鼻孔,正常吸气后完全包绕伤者口部

吹气1秒,观察胸廓隆起

按压-通气比:30:2(单人施救),15:2(双人施救)

三、医院级救治:多学科协作的生命接力

伤者送达急诊科后,将启动“雷击伤救治流程”:

生命支持:持续心电监护,必要时行ECMO(体外膜肺氧合)

损伤评估:

肌钙蛋白检测(心肌损伤标志物)

头颅MRI(排查脑水肿及神经损伤)

肌红蛋白定量(监测肾损伤风险)

并发症防治:

甘露醇脱水治疗脑水肿

碳酸氢钠碱化尿液预防肾衰竭

神经营养药物促进神经修复

典型病例分析:

2024年广州某建筑工地雷击事件中,32岁男性伤者经现场CPR恢复自主循环后,入院检查发现:

血清CK(肌酸激酶)峰值达12,000 U/L(正常<200 U/L)

尿肌红蛋白阳性

脑电图显示弥漫性慢波

通过连续3天血液净化治疗,成功避免急性肾衰竭,但遗留轻度认知障碍,需长期康复治疗。

四、预防胜于急救:构建个人防雷体系

出行准备:

关注气象预警(雷暴橙色预警时避免户外活动)

携带便携式避雷装置(如防雷手环)

穿着绝缘鞋(橡胶底厚度>1cm)

场景应对:

野外作业:安装避雷针,建立等电位连接

水上活动:雷暴前30分钟停止所有水上项目

居家防护:安装电涌保护器,避免使用有线电话

科技赋能:

智能手机防雷APP(实时监测雷电距离)

智能穿戴设备(跌倒检测+SOS自动呼叫)

无人机预警系统(提前30分钟锁定雷暴路径)

结语

雷击急救是科学与人文的双重考验。从2023年温州海上救援到2025年杭州AED普及,每一次生命奇迹的背后,都是急救体系与公众意识的共同进步。掌握正确的急救技能,不仅是对生命的尊重,更是每个公民的社会责任。当雷雨再次来临,愿我们都能成为黑暗中的生命守护者,用专业与勇气点亮希望之光。