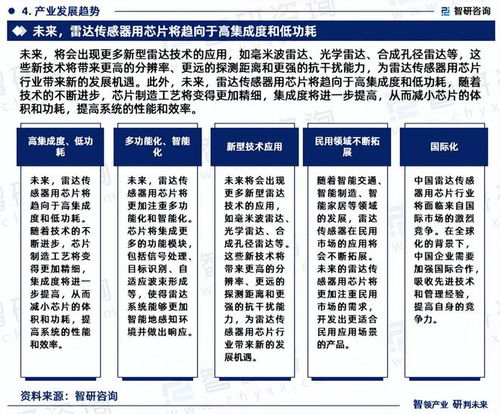

解析女性生理周期与情绪波动的内在联系

https://yigu120.com"2025-07-31 13:55:39 来源:医鉴网

每个月,女性的身体都在经历一场由激素主导的 “潮汐运动”,而情绪如同潮汐上的船只,随着生理周期的起伏而波动。这种看似难以捉摸的情绪变化,实则与激素水平、神经递质及大脑功能的周期性调整密切相关。理解其中的内在联系,能帮助女性更好地接纳身体变化,科学调节情绪。

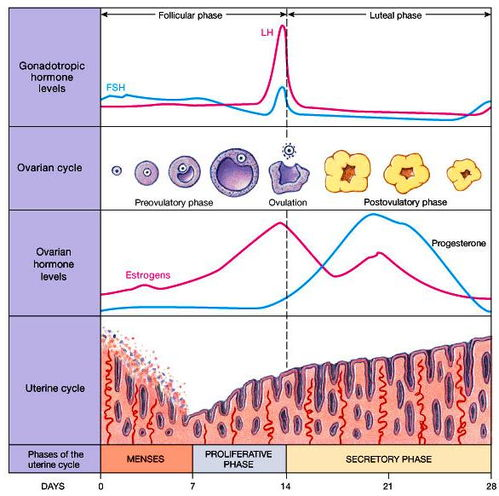

卵泡期:情绪的 “平稳上升期”

月经结束后,卵巢进入卵泡期,雌激素水平从低谷逐渐回升,孕激素处于较低水平。此时,大脑中的血清素(一种调节情绪的神经递质)分泌逐渐增加,让人感觉精力充沛、情绪稳定,甚至思维更敏捷。这是因为雌激素能促进血清素的合成与释放,同时增强大脑对血清素的敏感性,就像给情绪装上了 “稳定器”。

这个阶段通常持续 10-14 天,多数女性会觉得心态积极,抗压能力较强。但如果卵泡期雌激素水平回升缓慢,血清素分泌不足,可能会出现持续的低落情绪,甚至伴随疲劳、注意力不集中等症状,这可能与卵巢功能减退或长期压力导致的内分泌紊乱有关。

排卵期:情绪的 “高峰与敏感点”

随着卵泡成熟,雌激素在排卵前达到峰值,此时女性往往情绪高涨、自信心增强,甚至对社交和新事物充满热情。这种积极状态与雌激素对多巴胺(一种传递愉悦感的神经递质)的促进作用有关,多巴胺的增加会让人产生愉悦感和动力。

但排卵前后雌激素的骤升骤降,也可能让部分女性变得格外敏感。约 20% 的女性会在此时出现短暂的情绪波动,比如容易被小事激怒、焦虑感上升,甚至出现轻微头痛。这是因为激素的剧烈变化影响了下丘脑 - 垂体 - 肾上腺轴的功能,导致应激激素(如皮质醇)分泌增加,放大了情绪反应。此外,排卵期的身体不适(如排卵痛)也可能间接影响情绪状态。

黄体期:情绪的 “波动危险期”

排卵后进入黄体期,卵巢分泌的孕激素逐渐升高,与雌激素形成协同作用,为可能的妊娠做准备。前半段(排卵后 1-7 天),孕激素水平稳步上升,多数女性情绪仍较平稳;但后半段(排卵后 8-14 天,即经前期),若未受孕,孕激素和雌激素会逐渐下降,情绪波动的风险显著增加。

此时,血清素水平会因激素下降而降低,大脑的情绪调节能力减弱,女性可能出现烦躁、易怒、抑郁、失眠等经前期综合征症状。同时,孕激素的代谢产物可能影响 γ- 氨基丁酸(一种抑制性神经递质)的功能,导致焦虑感增强。约 80% 的女性会有轻微的经前期情绪变化,而 3%-8% 的女性症状严重,甚至影响正常生活,这被称为 “经前期焦虑障碍”。

黄体期情绪波动的个体差异很大,除了激素因素,还与生活习惯密切相关。高糖饮食会加剧血糖波动,放大情绪起伏;缺乏睡眠会降低大脑对激素变化的适应能力;而长期压力则会让身体对激素波动更敏感,加重焦虑和抑郁。

月经期:情绪的 “低谷与释放”

月经来潮时,雌激素和孕激素降至低谷,子宫内膜脱落引发的身体不适(如腹痛、疲劳)会进一步影响情绪。此时,血清素和多巴胺水平较低,女性可能感到情绪低落、易怒、注意力不集中,甚至对日常活动失去兴趣。这种状态是身体应对失血和激素骤降的自然反应,就像给忙碌的身体按下 “减速键”,提示需要休息。

但月经期的情绪低落也可能被其他因素放大。比如,贫血(经期失血过多导致)会减少大脑供氧,加重疲劳和低落感;对痛经的恐惧可能引发预期性焦虑,形成 “疼痛 - 焦虑 - 更疼痛” 的恶性循环。值得注意的是,若月经期情绪低落持续超过两周,或伴随自我否定、兴趣丧失等症状,可能是抑郁症的信号,而非单纯的生理周期反应。

打破 “情绪魔咒”:科学调节的关键

生理周期与情绪的联系虽受激素主导,但并非完全不可控。记录 “情绪 - 周期” 日记能帮助女性找到自身规律,比如明确自己的情绪低谷期,提前调整工作计划和社交安排;在黄体期补充富含维生素 B6 的食物(如香蕉、鸡肉),能促进血清素合成,缓解焦虑;规律的有氧运动(如快走、瑜伽)可刺激内啡肽(一种天然 “止痛剂” 和 “快乐激素”)的释放,抵消激素波动带来的负面情绪。

对于经前期综合征症状严重的女性,可在医生指导下进行激素调节或补充营养素(如镁、维生素 D)。更重要的是,理解情绪波动的生理基础能减少自我否定 —— 这些变化并非 “矫情”,而是身体的自然规律,接纳并科学应对,才能让情绪在周期浪潮中保持相对稳定的航向。

女性的情绪如同生理周期的 “镜子”,既反映着身体的激素变化,也受心理状态和生活方式的影响。当我们读懂这面镜子的语言,就能在周期的不同阶段给予自己恰当的关怀,让情绪与身体和谐共振,而非被其裹挟。