产后修复选普拉提?科学解析它对盆底肌和腹直肌的帮助

https://yigu120.com"2025-07-31 10:11:17 来源:医鉴网

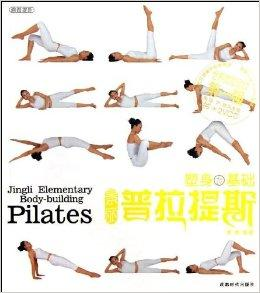

产后妈妈们常常被两大问题困扰:咳嗽或大笑时不由自主的漏尿,以及肚子上松垮的赘肉和无法闭合的腹直肌分离。这些问题并非单纯的 “身体虚弱”,而是怀孕和分娩过程中,盆底肌和腹横肌长期承受过度压力导致的功能损伤。在众多产后修复方案中,普拉提凭借其 “精准控制” 和 “低冲击” 的特点脱颖而出。它不像剧烈运动那样增加腹压,也不似普通拉伸那样效果有限,而是通过科学的训练逻辑,针对性修复盆底肌的弹性和腹直肌的分离,让身体从内到外回归稳定状态。

盆底肌修复:从 “失控” 到 “可控” 的精准训练

盆底肌就像一张吊床,承托着子宫、膀胱等盆腔器官。怀孕时,子宫重量逐渐增加,会持续拉伸盆底肌;分娩时,胎儿通过产道的巨大压力,可能导致盆底肌纤维撕裂或神经损伤。这些损伤直接表现为 “控尿能力下降”“盆腔器官脱垂感”,甚至影响性生活质量。普拉提对盆底肌的修复,核心在于 “唤醒神经控制” 和 “渐进式增强肌力”。

呼吸 - 盆底协同训练是修复的基础。普拉提的横向呼吸法要求吸气时肋骨扩张,腹部保持适度紧张,呼气时有意识地收紧盆底肌,想象 “中断排尿” 的发力感。这种 “呼气 - 收紧” 的联动模式,能重新建立大脑与盆底肌的神经连接。临床数据显示,每天进行 10 分钟此类训练,8 周后盆底肌力可提升 35%,漏尿发生率降低 50%。与单纯的 “凯格尔运动” 相比,普拉提更强调呼吸与盆底的协同 —— 吸气时允许盆底适度放松,避免持续紧张导致的肌肉疲劳,这种 “张弛有度” 的训练更符合盆底肌的生理特性。

借助器械的抗阻训练能加速修复进程。在稳踏椅上进行 “侧踏训练” 时,单腿向外踩踏板的动作会激活臀中肌,而盆底肌需同步收缩以维持骨盆稳定,这种 “间接激活” 方式特别适合盆底肌极度虚弱的产后妈妈。凯迪拉克架上的 “弹簧跪姿” 训练则通过上肢对抗弹簧阻力,带动核心和盆底协同发力,形成 “上下联动” 的力量链条。这些器械训练能提供可量化的阻力,让盆底肌在安全范围内逐步增强肌力,避免徒手训练时 “发力错误” 或 “强度不足” 的问题。

值得注意的是,盆底肌修复需避免 “过度训练”。产后 6 周内的妈妈应专注于呼吸协同训练,避免增加腹压的动作(如卷腹、负重);剖宫产妈妈需等待伤口愈合后,在医生评估允许的情况下开始训练。若训练中出现盆底疼痛或出血,应立即停止并咨询专业康复师。

腹直肌分离:从 “分离” 到 “闭合” 的科学修复

腹直肌分离是怀孕中后期的常见现象 —— 随着子宫增大,腹直肌之间的白线被拉伸变薄,左右两侧腹直肌间距增宽。顺产妈妈的腹直肌分离发生率约为 60%,剖宫产妈妈因腹部肌肉被切开,分离风险更高。普通的卷腹或平板支撑会增加腹压,加重分离程度,而普拉提通过 “深层核心激活” 和 “脊柱稳定训练”,能安全有效地促进腹直肌闭合。

腹横肌的精准激活是修复的关键。腹横肌像一条宽腰带环绕腰腹,它的收缩能从两侧向中间挤压腹直肌,促进白线愈合。普拉提的 “真空腹” 训练要求产后妈妈平躺屈膝,缓慢呼气时将腹部向内收缩,想象肚脐贴向脊柱,同时双手轻放腹直肌分离处感受两侧肌肉的靠拢。这个动作不增加腹压,却能精准激活腹横肌,每天练习 3 组、每组 10 次,4 周后腹直肌间距可缩小 0.5-1 厘米。

脊柱中立位训练能强化腹直肌的协同能力。在 “猫牛式变体” 中,产后妈妈保持四点支撑,吸气时抬头塌腰(避免腰部过度拱起),呼气时含胸弓背并收紧腹部,这个动作能通过脊柱的逐节活动,带动腹直肌协同收缩。“死虫式” 的改良版(双腿不抬离地面,仅做手臂交替伸展)则在维持脊柱稳定的同时,让腹直肌在低负荷下恢复弹性。这些训练的核心是 “控制腹压”—— 动作全程保持腹部微收,避免憋气或过度用力,让腹直肌在无压力状态下逐渐靠拢。

姿势调整训练对腹直肌分离修复同样重要。产后妈妈常因抱孩子导致含胸驼背,这种姿势会加剧腹直肌分离。普拉提的 “靠墙站立” 训练要求后脑勺、肩胛骨、臀部、脚跟贴墙,双手放在腹部感受核心收紧,每天保持 5 分钟,能纠正不良姿势,减轻腹部肌肉的牵拉。配合 “站姿横向呼吸”,吸气时肋骨向两侧打开,呼气时腹部收紧,让腹直肌在日常姿势中持续得到良性刺激。

判断腹直肌分离是否改善的简单方法:平躺屈膝,手指垂直插入腹直肌之间,头部缓慢抬起(不抬肩),感受腹直肌向中间挤压手指的力度 —— 力度越大,说明腹直肌的收缩能力越强,分离程度在减轻。

产后普拉提的整体收益:不止修复,更是重建

普拉提对产后妈妈的帮助远不止盆底肌和腹直肌。怀孕和分娩导致的体态变化(如骨盆前倾、圆肩驼背)能通过 “骨盆时钟”“侧卧抬腿” 等动作得到纠正;产后情绪焦虑可通过 “呼吸冥想” 环节得到缓解 —— 这些训练共同构成了 “身心同治” 的修复体系。

骨盆稳定训练能改善产后腰痛。怀孕导致的松弛素使骨盆韧带松弛,加上抱孩子的单侧用力,易引发骨盆倾斜或骶髂关节疼痛。普拉提的 “侧卧屈膝” 训练(下方腿伸直,上方腿屈膝放于下方腿前,缓慢抬髋)能强化臀中肌,稳定骨盆;“桥式变体”(单腿抬高的桥式)则通过单侧臀部发力,纠正骨盆两侧的力量失衡。这些训练能让产后妈妈摆脱 “一动就腰痛” 的困境,重新找回身体的平衡感。

全身协调训练能提升日常生活能力。产后妈妈抱孩子、换尿布、哺乳等动作都需要核心与四肢的协同发力,普拉提的 “跪姿传球”(双手持小球,在身体两侧交替传递)能训练躯干旋转时的核心稳定;“弹簧站姿下拉” 则通过上肢与核心的配合,增强抱孩子时的手臂耐力。这些看似简单的动作,能让身体重新适应产后的生活需求,减少运动损伤风险。

选择产后普拉提课程时,需注意教练的专业性 —— 理想的教练应具备产后康复知识,能根据妈妈的身体状况调整动作(如剖宫产妈妈需避免腹部受压动作,盆底肌松弛妈妈需减少跳跃动作)。建议产后妈妈先进行专业评估(包括盆底肌力测试、腹直肌分离度测量),再制定个性化训练方案。

科学实践:产后普拉提的训练计划与注意事项

产后普拉提的训练应遵循 “循序渐进” 原则,不同阶段的训练重点不同:

产后 6 周内(修复期):以呼吸训练为主,包括横向呼吸、盆底 - 呼吸协同训练,配合简单的脊柱活动(如猫牛式),每次训练 10 分钟,每周 3-4 次。

产后 6 周至 3 个月(强化期):加入腹横肌激活、盆底抗阻训练,可使用轻器械(如弹力带),每次训练 15-20 分钟,每周 4-5 次。

产后 3 个月以上(巩固期):增加全身协调训练,如改良版桥式、死虫式,可尝试普拉提小球等辅助工具,每次训练 20-30 分钟,每周 5 次。

训练中的注意事项包括:

避开月经期或恶露未净时进行高强度训练;

哺乳后 1 小时再训练,避免乳房胀痛或溢奶;

训练后补充蛋白质(如鸡蛋、牛奶)和水分,促进肌肉修复;

保证充足睡眠,身体疲劳时减少训练强度。

许多产后妈妈通过普拉提实现了身体的 “重生”:不仅漏尿、腹直肌分离等问题得到解决,更重要的是重新建立了与身体的连接 —— 她们能清晰感知肌肉的收缩与放松,自信地掌控身体的每个动作。这种 “掌控感” 带来的心理重建,与身体修复同样重要。

普拉提不是产后修复的 “万能药”,但它提供了一种科学、安全、有效的修复路径 —— 通过尊重身体的恢复规律,激活内在的修复能力,让产后妈妈在不焦虑、不痛苦的训练中,逐步找回孕前的活力与自信。正如资深产后康复师所说:“最好的产后修复,是让身体重新成为自己的朋友。”