肥胖不是 “懒” 出来的:解析成因、误区与科学认知的关键一步

https://yigu120.com"2025-07-29 16:38:44 来源:医鉴网

当有人指着肥胖者说 “就是因为懒才胖” 时,这个简单粗暴的判断背后,藏着对肥胖成因的深层误解。在全球肥胖率持续攀升的当下,将肥胖单纯归因于 “懒惰” 或 “意志力薄弱”,不仅忽视了肥胖背后复杂的生理机制与环境因素,更会对肥胖人群造成不必要的污名化。揭开肥胖的神秘面纱,首先需要打破这种简化论的认知,理解其成因的多元性与复杂性。

肥胖的成因从来不是单一的 “懒得动”,而是遗传、环境与生理机制共同作用的结果。遗传因素为肥胖埋下 “先天伏笔”,人类基因组中已发现超过 1000 个与肥胖相关的基因变异,其中 FTO 基因的携带率可使肥胖风险增加 30%~70%。这些基因通过影响食欲调控、能量代谢和脂肪分布,决定了个体对肥胖的易感性。更关键的是,生理机制的紊乱往往在肥胖发生前就已启动:瘦素抵抗使大脑无法接收到 “饱腹信号”,导致食欲亢进;胰岛素敏感性下降让身体能量利用效率降低;肠道菌群失调则改变能量吸收与代谢模式,这些生理层面的异常并非 “勤快” 就能轻易逆转。

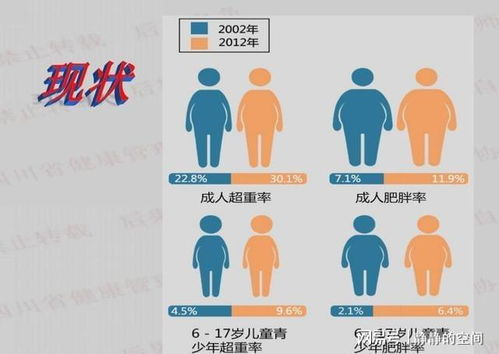

现代环境的 “致胖陷阱” 比个人意志更具影响力。过去 50 年,全球肥胖率增长近 3 倍,这绝非 “人类突然变懒” 能解释的。食品工业的发展使高糖、高脂、高加工食品成为日常选择,这些食物不仅能量密度高,还会刺激大脑奖赏中枢,让人难以控制摄入。同时,城市化进程带来的 “运动贫困”—— 久坐的工作模式、便捷的交通方式、减少的体力活动机会,使能量消耗大幅下降。更隐蔽的是,睡眠剥夺、慢性压力等现代生活特征,会通过影响皮质醇、饥饿素等激素分泌,进一步破坏能量平衡。当环境持续推动能量摄入大于消耗,个体的代谢系统便会逐渐陷入失衡。

关于肥胖的认知误区比想象中更普遍,“懒” 与 “馋” 的道德评判只是其中之一。许多人认为 “减肥就是少吃多动”,却忽视了个体代谢差异:同样的饮食运动方案,在不同人身上效果可能天差地别。“体重数字决定健康” 的误区也根深蒂固,实际上,体脂率、脂肪分布和代谢指标比单纯体重更重要。还有人迷信 “快速减肥法”,却不知极端节食会导致肌肉流失、代谢下降,反而加剧体重反弹。这些误区的本质,是将复杂的生理过程简化为意志较量,既不利于科学干预,也容易引发焦虑与自我否定。

建立科学认知是破解肥胖困境的关键一步。首先要认识到肥胖是一种慢性代谢疾病,而非个人缺陷,其防治需要医学、公共卫生和社会支持的共同参与。对个体而言,应摒弃 “非黑即白” 的减肥思维,转而关注代谢健康的改善:通过均衡饮食为身体提供优质营养,而非单纯限制热量;选择可持续的运动方式提升代谢能力,而非追求高强度消耗;保证充足睡眠和情绪稳定,为激素平衡创造条件。对社会而言,需要优化食品环境、完善运动设施、消除肥胖污名化,为公众创造健康选择的便利条件。

肥胖不是道德问题,而是需要科学应对的健康挑战。当我们放下 “懒” 的偏见,正视遗传的烙印、环境的影响和生理的复杂性,才能真正理解肥胖的本质。科学认知的第一步,是承认肥胖成因的多元性 —— 它关乎基因与环境的互动,关乎代谢系统的平衡,却唯独不该被简单归罪于个人意志。唯有建立这样的认知基础,才能让肥胖防治走上理性、有效的轨道,既帮助个体改善健康,也推动社会形成更包容、科学的健康观念。