揭开肥胖的 “真面目”:从科学定义到身体信号的全面解读

https://yigu120.com"2025-07-29 16:37:29 来源:医鉴网

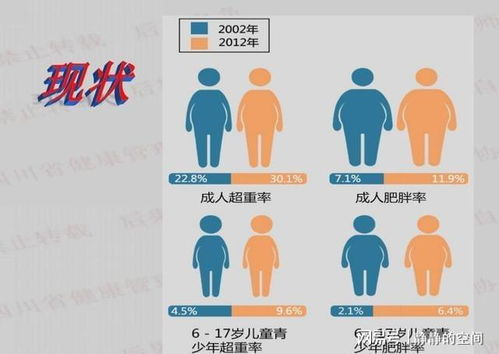

在现代社会,“肥胖” 已成为一个高频出现的健康话题,却很少有人真正了解它的科学内涵。肥胖不仅是体重数字的增加,更是一种复杂的慢性代谢疾病,其背后隐藏着身体机能的深层变化。让我们从科学定义出发,解码身体发出的信号,全面认识肥胖的真面目。

从医学角度看,肥胖的科学定义并非简单的 “体重超标”,而是指体内脂肪堆积过多或分布异常,导致健康风险增加的一种状态。目前国际通用的判定标准是身体质量指数(BMI),即体重(千克)除以身高(米)的平方。当 BMI≥28kg/m² 时,即可判定为肥胖。但 BMI 并非唯一标准,腰围测量同样关键 —— 男性腰围≥90cm、女性腰围≥85cm 时,即便 BMI 正常,也属于中心性肥胖,这种脂肪集中在腹部的类型对健康危害更大。

肥胖的成因如同一张复杂的网络,涉及遗传、环境和生活方式等多重因素。遗传因素奠定了个体的肥胖易感性,若父母双方都肥胖,子女肥胖的概率高达 70%~80%。但遗传并非决定性因素,环境因素才是近年来全球肥胖率飙升的主因。高能量密度食物的普及、久坐不动的生活方式、睡眠不足和长期压力,共同构成了肥胖滋生的 “温床”。当能量摄入长期大于能量消耗,多余的热量便会转化为脂肪储存起来,逐渐引发代谢紊乱。

身体从不吝啬发出预警信号,只是需要我们用心解读。早期肥胖最直观的表现是体重缓慢增加、衣物尺码变大,但更值得关注的是身体机能的细微变化:爬楼梯时容易气喘、睡眠中出现打鼾甚至呼吸暂停、餐后易犯困、皮肤褶皱处出现色素沉着等。这些信号背后,是胰岛素抵抗、内分泌失调、心血管负担加重等一系列连锁反应。若不及时干预,肥胖会进一步诱发 2 型糖尿病、高血压、脂肪肝、骨关节疾病等多种并发症,严重威胁健康寿命。

科学应对肥胖需要走出认知误区,建立可持续的健康模式。首先要明确,减肥不是短期的 “体重冲刺”,而是长期的生活方式调整。饮食方面应减少高油高糖食物摄入,增加全谷物、优质蛋白和膳食纤维的比例,做到三餐规律、七八分饱。运动干预需循序渐进,每周至少进行 150 分钟中等强度有氧运动,配合 2~3 次力量训练,既能燃烧脂肪,又能增强肌肉量,提高基础代谢率。同时要保证充足睡眠,学会调节压力,为身体创造有利于代谢平衡的内环境。

认识肥胖的真面目,是对抗肥胖的第一步。它不仅是身材管理问题,更是关乎生命质量的健康课题。当我们能够科学判定肥胖状态,读懂身体发出的预警信号,就能在健康管理中掌握主动权。记住,健康的身体状态从来不是遥不可及的目标,而是从理解身体、尊重规律开始的持续行动。让我们用科学知识武装自己,告别对肥胖的盲目焦虑,用理性和坚持赢回健康活力。