亚健康不是病?长期忽视可能拖成大病

https://yigu120.com"2025-08-06 09:26:47 来源:医鉴网

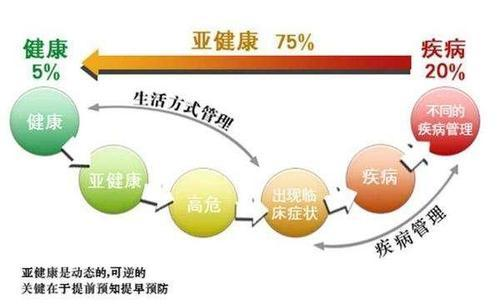

“亚健康而已,又不是真生病”—— 这句口头禅背后,藏着无数人对健康隐患的轻视。在写字楼里,那些抱怨 “总觉得累” 的白领,体检报告往往显示 “一切正常”;家长们看着孩子 “不爱吃饭却总感冒”,常归咎于 “体质差”;退休老人出现 “睡眠浅、关节痛”,总觉得是 “年纪大了难免的”。然而,医学研究早已证实,亚健康不是健康与疾病之间的无害过渡带,而是身体发出的 “红色预警”。当这些看似不起眼的不适被长期忽视,免疫系统、内分泌系统、循环系统可能会逐步崩溃,最终拖成无法逆转的器质性疾病。

亚健康的 “渐进式破坏” 路径

亚健康对身体的伤害,遵循着 “温水煮青蛙” 的规律。最初只是偶尔的疲劳感,比如周末睡 10 小时仍觉得没精神,这是身体能量储备不足的信号;接着出现情绪波动,一点小事就暴躁易怒,或莫名陷入低落,这是神经递质失衡的表现;随后开始出现躯体化症状,头痛像戴了顶紧箍咒,胃胀如塞了团棉花,女性可能出现月经周期紊乱,男性则可能有晨起功能障碍 —— 这些症状单独出现时,医生往往难以给出明确诊断,却实实在在地提示身体机能正在滑坡。

免疫系统的衰退是最危险的渐进过程。亚健康状态下,负责识别并消灭异常细胞的自然杀伤细胞活性会下降 30%,这意味着身体对癌细胞的监视能力显著降低。某肿瘤医院的临床数据显示,80% 的癌症患者在发病前 2-3 年,都长期存在 “容易感冒、伤口愈合慢” 等亚健康表现。更令人警惕的是代谢系统的紊乱:持续的胰岛素敏感性下降,会使空腹血糖从 “正常偏高” 逐渐滑向糖尿病前期,而血脂异常则会让血管壁悄悄沉积脂质斑块,这些变化在初期毫无症状,一旦出现胸闷、头晕等表现,往往已造成不可逆的损伤。

消化系统是亚健康的 “重灾区”。久坐导致的肠道蠕动减慢,会使粪便在结肠停留时间延长,肠道反复吸收其中的毒素,这也是亚健康人群常患便秘、痤疮的重要原因。更严重的是,肠道菌群失衡会通过 “肠 - 脑轴” 影响全身 —— 研究发现,长期便秘人群的焦虑发生率是常人的 2 倍,而慢性腹泻则可能引发营养不良,形成 “免疫力下降 - 更容易生病 - 营养吸收更差” 的恶性循环。

从亚健康到疾病的 “典型恶化链条”

颈椎问题的发展轨迹,堪称亚健康恶化的典型案例。初期只是颈后肌肉紧张,转动脖子时发出 “咔咔” 声,这是颈椎周围韧带劳损的信号;若继续忽视,会出现手臂发麻,提示颈椎间盘开始压迫神经根;当出现走路不稳、脚底有踩棉花感时,脊髓已经受到严重压迫,此时手术也难以完全恢复功能。某骨科医院的统计显示,25-35 岁的颈椎病患者中,90% 在发病前有 5 年以上 “颈肩酸痛却不干预” 的经历。

亚健康引发的睡眠问题,可能逐步升级为精神障碍。起初只是入睡时间延长,需要刷手机 1 小时才能睡着;接着发展为夜间易醒,醒后需 1-2 小时才能再次入睡;长期睡眠不足会导致大脑前额叶皮层功能下降,出现记忆力减退、注意力不集中,最终可能引发焦虑症或抑郁症。精神科医生发现,很多患者在确诊前半年,都有 “明知该早睡却控制不住熬夜” 的亚健康状态,这种自我调节能力的丧失,正是神经系统失代偿的表现。

代谢综合征的形成,更是亚健康持续恶化的必然结果。当腹部脂肪开始堆积时(男性腰围≥90cm,女性≥85cm),身体已进入 “代谢预警期”;若不改变饮食和运动习惯,会相继出现血压升高、血糖波动、血脂异常,这三项指标中有两项超标,就达到了代谢综合征的诊断标准;而代谢综合征患者未来 10 年发生心梗、脑梗的风险,是健康人群的 3.5 倍。内分泌科医生常说:“肚子大一圈,血管老十岁”,形象地说明了亚健康状态对血管老化的加速作用。

打破恶化链条的 “科学干预方案”

逆转亚健康的关键,在于抓住 “可逆窗口期”。当出现持续两周以上的疲劳、睡眠紊乱或情绪异常时,应进行 “健康基线检查”—— 除了常规体检项目,还需检测同型半胱氨酸(反映血管健康)、维生素 D(评估免疫功能)、皮质醇节律(判断压力水平)。这些指标能帮助发现潜在问题,比如维生素 D 低于 20ng/ml 的人群,通过每天补充 800IU,3 个月后感冒发生率可下降 40%。

饮食调理需要 “精准打击”。针对疲劳症状,每天增加 100g 深绿色蔬菜(如菠菜、西兰花),其富含的叶酸能改善造血功能;对付肠道问题,早餐加 1 勺低聚果糖,这种益生元能促进双歧杆菌增殖,两周后可明显改善排便规律;调节情绪可多吃富含 Omega-3 的食物,每周吃 2 次深海鱼(如三文鱼、沙丁鱼),能降低焦虑激素水平。需要避免的是 “代偿性进食”—— 很多人用甜食缓解疲劳,却不知高糖饮食会加剧炎症反应,形成 “越累越吃,越吃越累” 的恶性循环。

运动干预要遵循 “循序渐进” 原则。亚健康人群的肌肉耐力通常下降 30% 以上,突然进行高强度运动反而会加重身体负担。推荐从 “低强度持续运动” 开始:每天快走 30 分钟,步频保持每分钟 100-120 步,坚持两周后可加入 20 秒快跑 + 40 秒慢走的间歇训练。针对颈椎问题,“麦肯基疗法” 中的靠墙站立动作效果显著:后脑勺、肩胛骨、臀部、脚跟贴墙,双手自然下垂,每天坚持 5 分钟,能有效恢复颈椎生理曲度。

心理调适是容易被忽视的关键环节。每天进行 10 分钟 “正念呼吸”:用鼻子缓慢吸气 4 秒,屏息 2 秒,再用嘴呼气 6 秒,这种呼吸方式能激活副交感神经,降低压力激素水平。建立 “情绪日记” 也很有效,记录每天的情绪高峰和低谷,能帮助识别压力源 —— 比如发现每周三下午特别焦虑,可能与当天的例会压力有关,进而可提前做好准备。当自我调节效果不佳时,寻求心理咨询不是软弱,而是及时阻断心理亚健康恶化的明智选择。

亚健康就像房屋墙壁上的第一条裂缝,起初只是影响美观,但若不及时修补,可能导致整面墙倒塌。那些被我们轻视的 “小毛病”,其实是身体在一次次发出求救信号。与其等到疾病发生时追悔莫及,不如从现在开始:给手机设置起身提醒,把奶茶换成杂粮粥,睡前放下电子设备 —— 这些微小的改变,正是加固健康防线的砖块。记住,健康的身体不是突然拥有的礼物,而是持续呵护的结果;亚健康不是理所当然的状态,而是可以通过科学干预逆转的警钟。