吃好睡好就够了?儿童心理保健同样重要!

https://yigu120.com"2025-08-07 15:10:13 来源:医鉴网

当家长们为孩子的三餐营养、睡眠时长精打细算时,往往容易忽略一个更隐秘却影响深远的维度 —— 儿童心理保健。联合国儿童基金会的研究显示,0-6 岁的心理发展轨迹会影响人一生的认知模式与情感模式。那些看似 “只是脾气不好”“有点害羞” 的表现,可能是心理发展发出的重要信号。在物质条件普遍改善的今天,关注儿童心理状态,已成为科学育儿的核心课题。

被低估的心理发展关键期

儿童的心理发展并非抽象概念,而是有着清晰的阶段性特征。3 个月大的婴儿开始出现 “社会性微笑”,这是心理情感发展的第一个里程碑 —— 他们不再是单纯的生理反应,而是能对外部情感互动做出回应。若此时缺乏照料者的积极回应,孩子可能逐渐失去主动表达情感的动力,这种早期互动缺失对心理的影响,甚至会延续到青春期。

18 个月左右的 “物权意识爆发期”,孩子会频繁说 “我的”,这并非自私,而是自我认知发展的必经阶段。心理学研究发现,顺利度过这一时期的孩子,未来更易建立健康的边界感。反之,若家长强行干预,比如强迫分享玩具,可能导致孩子形成 “自我否定” 的心理模式。

4-5 岁是道德感萌芽的关键期,孩子开始对 “对错” 产生强烈判断。当他们说 “妈妈骗人是坏蛋” 时,实际上是在构建内在的道德准则。此时若家长以 “开玩笑” 为由忽视孩子的感受,可能破坏其对规则的信任。这些看似琐碎的互动细节,正像水滴石穿般塑造着孩子的心理结构。

藏在日常里的心理信号

儿童的心理状态往往通过行为细节显现,却常被误解为 “故意捣蛋”。2 岁孩子突然拒绝自己吃饭,非要家长喂饭,可能是入园前的分离焦虑在作祟;4 岁孩子反复画黑色的线条,或许是内心安全感缺失的表达;6 岁孩子频繁说 “我不行”,可能源于过度保护导致的自我效能感不足。

语言发展中的 “诅咒敏感期” 常让家长头疼 —— 孩子突然喜欢说脏话并观察成人反应。这其实是儿童探索语言力量的心理实验,若家长反应激烈,反而会强化这种行为。正确的做法是平静回应,让孩子明白语言的真正意义。

睡眠问题往往与心理状态密切相关。入睡困难的幼儿中,约 70% 存在潜在的心理压力,可能是白天受到惊吓,或是家庭氛围紧张。夜间频繁惊醒的孩子,需要的不仅是补钙,更可能是睡前更充分的情感安抚。这些信号提醒我们:当孩子出现行为异常时,先别急着纠正,试着读懂行为背后的心理需求。

家庭中的心理保健实践

构建健康的儿童心理,无需复杂的理论,却需要日常互动中的 “心理敏感度”。婴儿期的 “回应式照料” 是心理建设的基础 —— 当孩子哭泣时及时回应,并非溺爱,而是建立 “世界是安全的” 这一核心信念。研究表明,1 岁前获得充分回应的孩子,2 岁后情绪调节能力显著更强。

幼儿期需为孩子创造 “可控的挑战”。让 2 岁孩子尝试自己穿袜子,允许 3 岁孩子用勺子吃饭弄得满身都是,这些看似 “效率低下” 的过程,实则是培养 “我能行” 的心理韧性。过度保护虽然避免了暂时的挫折,却剥夺了孩子建立自信的机会。

学龄前期要重视 “情绪语言” 的培养。当孩子受挫时,与其说 “没关系”,不如说 “我看到你因为搭不好积木很失望”。这种 “情绪镜映” 能帮助孩子识别和接纳自己的感受。同时,家长需管理自身情绪,研究证实,经常在孩子面前争吵的父母,其子女的焦虑水平会高出同龄人 30%。

社会支持系统的重要性

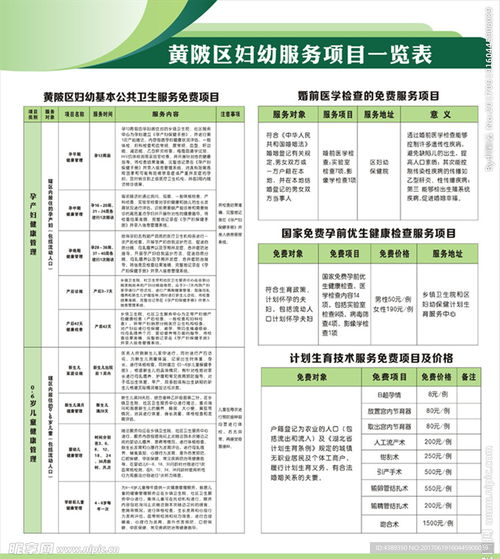

儿童心理保健不应仅靠家庭单打独斗。社区应提供专业的心理筛查服务,将 3 岁、5 岁两个关键节点的心理评估纳入常规体检。幼儿园需配备专职心理教师,通过游戏治疗等方式化解儿童的社交焦虑。学校应开展家长心理教育课程,纠正 “孩子太小不懂心理” 的认知误区。

当发现孩子出现持续两周以上的异常表现 —— 如突然沉默寡言、拒绝进食、频繁噩梦等,应及时寻求儿童心理专科帮助。这些信号并非 “矫情”,而是心理需要支持的明确表达。早期干预的效果远胜于成年后的弥补,就像感冒初期治疗更易康复一样,心理问题的早期介入能避免发展为更严重的障碍。

在这个追求 “赢在起跑线” 的时代,我们更需要回归育儿的本质 —— 养育一个心理阳光、人格完整的孩子,比任何技能培训都更重要。当孩子能坦然表达情绪、勇敢面对挫折、和谐与人相处时,他们便拥有了应对未来人生风浪的核心竞争力。心理保健不是额外的负担,而是儿童成长最基础的营养,就像空气和水一样,平时或许不觉重要,却是生命不可或缺的存在。